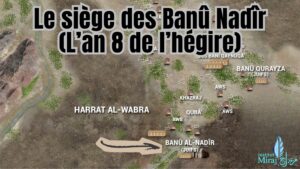

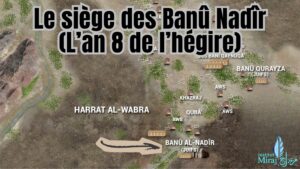

PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

Le Prophète ﷺ arrive à Médine un lundi, deux semaines après son départ de la Mecque. Chaque matin, les habitants se rendent aux abords de la ville et scrutent l’horizon jusqu’à ce que la chaleur du midi les pousse à rentrer. Un jour, après leur retour, un juif juché sur un dattier s’écrie : « Ô les Arabes ! Voici venu l’homme que vous attendiez ! » Alors tout le monde accourt pour voir le Messager ﷺ. Ne sachant pas encore lequel des deux est le Prophète ﷺ, lui ou Abû Bakr, les gens l’identifient lorsqu’Abû Bakr l’ombrage de sa cape avec délicatesse. Avant d’entrer dans le quartier des Banû Najjâr se trouvant en centre ville, le Prophète ﷺ fait une halte de plusieurs jours dans le sud à Qubâ’. C’est durant son séjour à Qubâ’ qu’il initie la construction de la toute première mosquée de l’islam. Dieu dit concernant cette première mosquée : « Ne fréquente jamais une telle mosquée [celle des hypocrites] ! Car il en est une autre [celle de Qubâ’] qui a été fondée, dès le premier jour, sur la crainte révérencielle du Seigneur et qui est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Dieu aime ceux qui sont propres » [9 : 108]. C’est également à Qubâ’ que ‘Alî rejoint le Messager de Dieu ﷺ.

Le vendredi matin, le Prophète ﷺ envoie chercher les Banû al-Najjâr, ses oncles maternels, afin qu’ils viennent l’escorter, lui et Abû Bakr, jusqu’au centre de Médine. En chemin, le Prophète ﷺ accomplit la prière du vendredi, entouré d’une centaine de croyants. Après cela, il est reçu par les enfants de Médine, joyeux, qui chantent des vers qu’ils ont préparés pour son arrivée :

Au dessus de nos têtes s’est levée la pleine lune

Émergeant des Thaniyyât al-Wadâ‘ (col des adieux)

Envers Allah, nous devons être reconnaissants

Les actions de grâce nous incombent

Aussi longtemps qu’à Dieu on appellera

Ô toi qui parmi nous est suscité

Tes ordres seront obéis et respectés

Médine, par ta venue est honorée

Bienvenue, ô meilleur des messagers.

Les habitants de Médine se bousculent pour offrir l’hospitalité au Prophète ﷺ, espérant recevoir l’honneur de l’accueillir chez eux. Chaque fois que l’un d’eux tente d’arrêter sa chamelle, le Prophète ﷺ répond : « Laissez-la, car elle est sous les ordres de Dieu. » Finalement, l’animal s’arrête sur une parcelle appartenant à deux orphelins des Banû Najjâr. Un homme de Médine, Abû Ayyûb, saisit alors les bagages du Prophète ﷺ et les dépose chez lui. Lorsque le Prophète ﷺ demande où sont ses affaires, Abû Ayyûb répond : « Elles sont chez moi. » Le Prophète ﷺ lui dit : « L’homme suit son bagage », signifiant ainsi qu’il accepte de s’installer chez lui.

La maison d’Abû Ayyûb comprend deux étages. Par politesse, le Prophète ﷺ demande à loger au rez-de-chaussée. Mais Abû Ayyûb, par respect, refuse d’être élevé au-dessus de lui au premier étage. Le Prophète ﷺ lui explique qu’il préfère rester en bas pour ne pas déranger sa famille, car de nombreuses visites sont à prévoir. Il s’installe donc, dans un premier temps, à l’étage inférieur. Un jour, toutefois, l’épouse d’Abû Ayyûb laisse échapper une jarre pleine d’eau. Pris de panique, ils tentent d’éponger l’eau avec leurs vêtements pour éviter qu’elle ne traverse le plancher. Abû Ayyûb insiste alors auprès du Prophète ﷺ pour qu’il monte à l’étage supérieur, et celui-ci finit par accepter. Abû Ayyûb raconte : « Nous préparions le repas du soir et lui envoyions sa part. Quand il nous retournait son plat, nous mangions à l’endroit où il avait posé sa main, espérant recevoir sa bénédiction. Un soir pourtant, il nous rendit l’assiette sans y avoir touché. Très inquiet, je me rendis auprès de lui et lui dis : ‘Ô Messager de Dieu, tu n’as pas posé la main sur ton repas. Umm Ayyûb et moi avions pris l’habitude de manger de l’endroit que tu avais touché, pour en recevoir la bénédiction.’ Le Prophète ﷺ me répondit : ‘J’y ai senti l’odeur d’une plante. Je suis un homme qui dialogue avec son Seigneur. Mangez ce repas vous-mêmes.’ C’est ce que nous fîmes, et jamais plus nous ne mîmes d’oignon ou d’ail dans sa nourriture. » Abû Ayyûb meurt en martyr lors de la libération de Constantinople (Istanbul). On l’inhume aux pieds de ses remparts. Aujourd’hui, une mosquée entoure son tombeau, et Dieu l’honore : depuis des siècles, des centaines de croyants viennent y prier chaque jour.

À Médine, le Prophète ﷺ est reçu avec honneur et respect. ‘Abdallah b. Salâm, alors encore juif, rapporte : « J’étais parmi ceux qui vinrent à la rencontre du Prophète ﷺ dès son arrivée à Médine. Je scrutai attentivement son visage et sus aussitôt que ce n’était pas le visage d’un menteur. Les premières paroles que j’entendis furent : ‘Ô gens ! Répandez la paix (salâm), donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au Paradis en toute paix. ’ » (al-Tirmidhî, Ibn Mâjah, al-Hâkim et Ahmad). La vie à Médine diffère profondément de celle de la Mecque, ce qui représente une difficulté pour les émigrés. Pour attacher leur cœur à cette nouvelle terre, le Prophète ﷺ invoque : « Puisse Dieu doter Médine de deux fois la bénédiction dont Il a doté la Mecque » (al-Bukhârî, Muslim et Ahmad).

La double évocation de la paix, au début et à la fin des mots prononcés par le Prophète ﷺ et entendus par ‘Abdallah b. Salâm, exprime clairement l’état d’esprit qu’il souhaite insuffler à ses compagnons lors de leur arrivée à Médine. Il ne s’agit pas seulement d’un changement de lieu, mais de l’ancrage d’une éthique vivante, nourrie de conscience spirituelle. Le soin porté aux pauvres et l’entretien des liens familiaux constituent les piliers fondamentaux de cette vie nouvelle, des rappels que chaque croyant est appelé à incarner au quotidien. La prière nocturne – accomplie lorsque le monde dort – incarne l’alliance profonde entre intériorité et engagement. Dans ce retrait silencieux, l’âme s’élève, se libère du tumulte, et puise une lumière intérieure qui renouvelle sa force et sa paix. Ce lien intime avec Dieu prépare à une présence plus sereine au monde, animée par un souci éthique constant et une volonté de paix. Ainsi, la paix intérieure, née dans la solitude et nourrie par l’amour des siens, devient source d’une paix agissante, rayonnante, tournée vers les autres, et attentive aux plus fragiles.

L’histoire de ‘Abdallah b. Salâm illustre cette vérité subtile : la lumière intérieure se reflète parfois sur les visages, laissant transparaître les signes d’une pureté profonde. Lorsque ‘Abdallah observe attentivement ce chef venu en exil, il est immédiatement rassuré : cet homme ne peut être un menteur. Il perçoit sur son visage les marques d’une sincérité éclatante. Si les qualités morales et intellectuelles ne s’offrent pas toujours à la première rencontre, il arrive pourtant que l’élévation d’une âme se manifeste à travers une prestance ou un éclat qui trahissent la noblesse du cœur. Les contemporains du Prophète ﷺ lui vouaient un amour ardent, allant jusqu’à préférer sa sécurité à la leur. Leur dévotion ne relevait pas d’un simple attachement affectif, mais d’un amour profond pour un être dont la personne incarnait la perfection. Ils l’aimaient pour ce qu’il était et ce qu’il représentait, et cet amour les poussait naturellement à l’imiter. Il ne s’agissait pas d’une passion aveugle, mais d’un amour fondateur : aimer quelqu’un de plus noble que soi, c’est s’ouvrir à la possibilité de grandir en vertu. Les signes de courage, de droiture et de générosité n’émeuvent que ceux dont le cœur y est sensible. Seul celui qui possède un minimum de noblesse peut reconnaître la grandeur et désirer s’en rapprocher. L’un des bienfaits de Dieu est d’orienter les cœurs vertueux vers les grandes âmes, afin que l’amour du vrai et du beau trouve un refuge vivant. À l’inverse, combien d’esprits vils, une fois élevés, méprisent les autres, et une fois rabaissés, jalousent ceux qui les dépassent. Quand donc se purifieront-ils de leur bassesse ? Lorsque les amoureux de la vérité et des principes trouvent un homme qui les incarne, ils s’attachent à lui de tout leur être. Leur amour se lit sur leurs visages, non pour sa personne seule, mais pour les idéaux qu’il incarne et pour les valeurs qu’il défend. Dieu ne déçoit pas cette sincérité ; Il éclaire ceux qui aspirent au vrai, et ne les abandonne pas. Anas rapporte : « Le jour où le Prophète ﷺ entra à Médine, toute la ville s’illumina. Et le jour où il mourut, Médine s’assombrit. À peine avions-nous achevé son enterrement que nous méconnaissions nos propres cœurs » (al-Dârimî, al-Hâkim, Ahmad). Quelle puissance dans ces mots : la lumière qui se répandait à travers la présence du Prophète ﷺ n’était pas simplement extérieure, elle venait de l’intérieur, nourrie par l’amour, la foi, et la certitude. Et lorsque cette lumière disparut, un voile de chagrin recouvrit les cœurs.

C’est dans cette ville d’accueil que naît un amour profond pour Dieu et Son Prophète ﷺ, un amour qui devient la base même de la protection miraculeuse de l’islam. C’est cet amour qui engendre le sacrifice librement consenti, l’engagement sans réserve, la volonté ferme face à toutes les difficultés. Lorsqu’un peuple s’attache avec sincérité et vénération à son guide, il se dote d’une force capable de franchir les plus hautes montagnes. Le Prophète ﷺ, par son caractère et sa noblesse, est un exemple unique, mais la profondeur de son être, nourrie du Coran, dépasse la simple compréhension. Reconnaître une grande âme exige soi-même une part de grandeur intérieure. C’est encore plus vrai pour celui dont toute la morale s’alimente à la lumière du Livre de Dieu. La communauté médinoise suscitée autour du Prophète ﷺ s’élève au sommet de l’humanité. Son action, sa spiritualité, son unité se fondent dans la sincérité. Elle œuvre pour Dieu, avec joie, avec détermination, comme des élèves autour de leur maître, des soldats autour de leur chef, ou des enfants unis à leur père aimant. Elle avance comme un seul corps, animé par un seul souffle, solidaire et indestructible, à l’image d’un édifice cohérent et harmonieux, où chaque pierre contribue à la solidité de l’ensemble.

**********

L’accueil que les Médinois réservent au Prophète ﷺ témoigne de l’amour profond que lui vouent les Ansâr, hommes, femmes et enfants. Chaque jour, ils se rendent aux abords de la ville, exposés au soleil brûlant, dans l’attente de son arrivée. Lorsque le Prophète ﷺ entre à Médine, les femmes des Banû al-Najjâr l’entourent en chantant des vers de bienvenue. Touché par leur affection, il leur dit : « M’aimez-vous ? Par Dieu, je vous aime également. » Ce moment vibrant montre que l’amour du Prophète ﷺ ne se limite pas à une simple conformité à son exemple. Il en est en réalité la source et le moteur. Cet amour constitue la condition même de l’allégeance envers lui ; il ne s’agit pas d’un simple engagement intellectuel ou d’une adhésion formelle, mais d’un attachement total, qui embrase le cœur et gouverne les sentiments. Le Prophète ﷺ affirme que la foi véritable en Dieu passe par un amour pour lui supérieur à celui que l’on porte à un père, un enfant ou toute autre personne. Cet amour, s’il peut être comparé à ceux que nous éprouvons naturellement pour nos proches, s’en distingue par sa profondeur et sa centralité : il jaillit du cœur, et c’est dans ce jaillissement sincère et exclusif qu’il prend tout son sens. Sans lui, aucune allégeance n’a de fondement véritable.

Ce qui nous importe le plus dans l’épisode du séjour du Prophète ﷺ chez Abû Ayyûb, c’est la manière dont les membres de cette famille recherchent la bénédiction (baraka) dans les traces du Prophète ﷺ, notamment en recueillant les restes de ses repas et en s’en imprégnant. Cette démarche — celle de rechercher la baraka en lien avec ses traces — est parfaitement légitime, car approuvée par le Prophète ﷺ lui-même. Al-Bukhârî et Muslim rapportent plusieurs exemples dans leurs recueils authentiques : les compagnons sollicitaient la guérison ou le succès à travers les traces laissées par le Messager de Dieu ﷺ. Dans le chapitre « des vêtements » de l’authentique d’al-Bukhârî, à propos de ses cheveux blancs ﷺ, on lit qu’Umm Salama, l’épouse du Prophète ﷺ, conservait dans une fiole quelques-uns de ses cheveux. Lorsqu’un compagnon était atteint de maladie ou frappé par le mauvais œil, elle lui faisait parvenir de l’eau dans laquelle elle trempait ces cheveux, et il en buvait en espérant la guérison et la bénédiction de Dieu. Dans ces mêmes recueils d’al-Bukhârî et de Muslim, on apprend que les compagnons tiraient profit de ce qui restait des ablutions du Prophète ﷺ, de ses vêtements ou du récipient dans lequel il avait bu, pour rechercher la baraka.

Si une telle bénédiction réside dans ses traces matérielles, que dire alors de la valeur de sa prière ? Lui qui occupe une position unique auprès de Dieu, lui qui a été envoyé en miséricorde pour les mondes ? Il ne s’agit pas ici de comparer la demande qu’il prie pour nous avec la recherche de bénédiction à travers ses traces. Une telle comparaison serait réductrice, car ces deux formes relèvent en réalité d’une même dynamique intérieure : solliciter de Dieu le bien et la bénédiction par l’intermédiaire du Prophète ﷺ. Demander à Dieu la baraka en se reliant au Prophète ﷺ – que ce soit par sa prière ou par ses traces – relève d’un même ensemble, pleinement reconnu et confirmé dans les traditions authentiques.

Que les contradictions de la vie et les disparités entre les êtres humains sont saisissantes ! Celui contre qui La Mecque avait levé les armes et qu’elle n’a cessé de traquer qu’en désespoir de cause, est ce même homme que Médine accueille avec joie, ferveur et amour, ses habitants rivalisant d’empressement pour lui offrir protection, ressources et assistance. L’homme de foi suit les appels de sa foi, et son cœur trouve la paix là où celle-ci est honorée. Chacun, en réalité, projette sur la vie ses aspirations, ses visions et ses désirs. Il perçoit le monde et sa part d’existence à la lumière de ses propres inclinations, ses idées, ses affects. Celui qui cherche la gloire ou le pouvoir se laisse porter au gré de ses ambitions, oscillant entre satisfaction et amertume, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de l’objet de ses désirs. Le poète al-Mutanabbî illustre bien cela, tant par ses louanges que par ses satires. Il parcourut la grande Syrie, passa par l’Égypte, puis s’en éloigna encore. Il écrivait : « On me demanda : qu’as-tu à courir les pays ? À quoi aspires-tu ? Ce que je veux est indicible. » Ce prétendu « indicible », il le révéla ailleurs : ce qu’il convoitait, c’était le commandement d’une province ou d’un territoire — un fragment de ce que Dieu accorde aux rois et aux notables […].

Cette course haletante derrière les gains de la vie est soumise à la règle divine : « À celui qui désire la vie immédiate Nous Nous empressons d’en accorder ce que Nous voulons à qui Nous voulons » [17 : 18]. Il en est qui poursuivent sans relâche les plaisirs de l’amour, fascinés par la beauté, et disent : « Je ne perçois pas le monde à la lumière du jour, Mais à la lumière des beaux yeux. » D’autres sont tout entiers absorbés par la richesse, veillant sur leurs comptes et leurs profits au point d’oublier tout le reste. Et puis, il y a ceux qui se consacrent au service des autres, à l’intérêt général, qui donnent sans compter et trouvent leur joie dans le sacrifice pour les principes qui les animent. Leur bonheur réside dans cette aspiration intérieure à la perfection, dont la moindre réalisation les comble. Les porteurs de messages sont liés à l’ampleur de leur mission. Ils vivent et se déplacent, s’allient et s’opposent, en fonction des principes auxquels ils ont voué leur vie. Le Prophète ﷺ fut l’exemple achevé de ces hommes dévoués à leurs idéaux. Depuis qu’il fut chargé de dissiper les ténèbres de l’ignorance et des fausses croyances, rien n’a pu briser sa détermination : ni les offres les plus alléchantes, ni les menaces les plus terribles. Pour lui, la distance se rétrécissait devant la vérité. L’étranger devenait un proche dès lors qu’il embrassait la foi ; inversement, sa propre patrie devenait étrangère si elle rejetait la guidance. Aujourd’hui encore, les musulmans du monde entier sont ses frères, bien qu’ils ne l’aient jamais rencontré. Il avait passé cinquante-trois années à La Mecque, une ville qui l’avait vu grandir et qu’il portait dans son cœur. Pourtant, il la quitta sans regret pour une terre nouvelle, Médine, qu’il adopta comme le prolongement naturel de son âme, un terreau où pouvait germer sa mission. Les hommes de principes n’accordent de valeur aux lieux qu’en fonction de leur accord avec ce qu’ils portent intérieurement. Ainsi, il n’est guère surprenant que le Prophète ﷺ soit entré à Médine avec confiance et sérénité. Cette ville fut, pour lui, le signe annonciateur d’une victoire imminente, et l’émigration elle-même, un prélude providentiel à cette promesse.

**********

La manière dont les tribus de Médine ont secouru le Prophète ﷺ figure parmi les événements les plus extraordinaires de toute l’histoire. C’est grâce à ce soutien inestimable qu’ils ont été appelés les Ansâr – les « Soutiens » ou « Défenseurs ». En général, les gens offrent leur aide en échange d’un avantage, d’un retour de faveur, ou dans l’espoir de se rapprocher d’un personnage influent. D’autres font des dons aux hommes de religion, pensant attirer ainsi bénédiction et protection sur leur famille et leurs biens. Mais l’émigration du Prophète ﷺ marque une exception unique dans les annales humaines : jamais dans l’histoire des peuples on n’a vu un groupe accueillir des exilés démunis, menacés et sans ressources, sans rien attendre en retour, bien au contraire, en acceptant de prendre sur eux de lourds risques et sacrifices. L’acte des Ansâr ne relève ni de l’intérêt ni de la stratégie : il est le fruit d’un engagement sincère pour la cause de l’islam. Ils n’ont pas simplement ouvert leurs foyers aux Muhâjirûn (émigrés mecquois), ils les ont reçus comme des frères, partageant avec eux leurs biens, leur pain, leur toit, leur vie. Cet esprit de fraternité sincère, fondé uniquement sur l’amour de Dieu et le soutien à Son Prophète ﷺ, reste un modèle d’engagement désintéressé, d’hospitalité généreuse et de foi agissante.

Cet enthousiasme et cette détermination, perceptibles dans l’invocation du Prophète ﷺ – rapportée par Anas – pour que la baraka soit doublée à Médine par rapport à La Mecque, insufflent un nouvel élan aux musulmans. Elles leur remontent le moral, ravivant leur espérance, fortifiant leur foi. La jeune communauté, portée par cette ferveur, se consacre alors entièrement à l’édification d’un nouvel ordre, laissant derrière elle les douleurs du passé et les blessures de l’exil. Elle ne regarde pas en arrière. L’émigration, dans sa noblesse, ne se nourrit d’aucun regret, ne remet jamais en cause les sacrifices consentis. Elle avance, sans plaintes ni lamentations, entièrement tournée vers l’avenir. Elle est, comme l’a chanté le poète :

Quand mon âme renonce à quelque chose,

Plus jamais elle n’est tentée d’y aspirer.

Telle était l’âme des compagnons, portée par la force de l’exemple prophétique : avancer sans relâche, déterminés, confiants en Dieu, fermes dans la construction de leur nouvelle cité, et fidèles à leur mission.

Dans son ouvrage intitulé « La vie de l’imposteur Mahomet », Humphrey Prideaux se laisse emporter par une fable forgée autour de la figure de ‘Abdallah b. Salâm. Reprenant les allégations du moine Richard dans son écrit « Réfutation de la loi de Mahomet », il avance que Muhammad ﷺ — qu’il accuse d’ignorance — aurait été secrètement assisté dans ses prétentions prophétiques par un certain juif persan nommé Abdia Ben Salon, qu’il identifie à ‘Abdallah b. Salâm. Selon lui, ce dernier serait le véritable auteur caché de la Révélation. Poussant plus loin sa confusion, Prideaux affirme que ce ‘Abdallâh b. Salâm n’est autre que Salmân al-Fârisî, mentionné par al-Baydâwî dans son commentaire du verset : « Nous savons bien que les négateurs disent : ‘C’est un simple mortel qui l’instruit !’ Mais celui qu’ils visent parle une langue étrangère, alors que ce Coran est en une langue arabe bien claire » [16 : 103]. Ainsi, en amalgamant deux figures historiques distinctes — Salmân le Persan [qui est chrétien] et ‘Abdallâh b. Salâm [qui est juif] — Prideaux bâtit toute une fiction qui repose sur une confusion grossière, servant à alimenter le récit d’un Coran prétendument fabriqué.

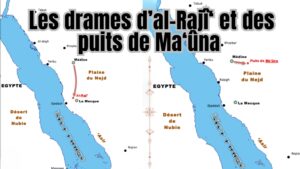

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas