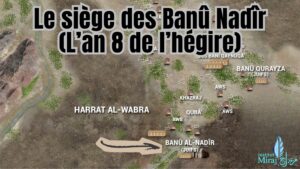

PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

Après le deuxième serment d’al-‘Aqaba, le Prophète ﷺ demande aux croyants de La Mecque de partir pour Médine où il compte poursuivre sa mission. Jusqu’alors, les Compagnons n’ont connu que persécutions, humiliations et torture. Bien que la liberté et une protection les attendent à Médine, l’émigration représente pour eux une nouvelle épreuve. Les musulmans doivent tout abandonner : leur terre natale, leurs familles, leurs maisons et leurs biens. Ils quittent leur cité en secret, de nuit ou à l’aube, redoutant d’être retenus ou tués par leur propre clan. Chaque départ est un arrachement, un sacrifice, un acte de foi. Le Prophète ﷺ, quant à lui, reste à la Mecque jusqu’à ce que tous les musulmans ayant les moyens de partir soient partis. Il veille sur chaque départ, rassure ceux qui ont peur, soutient ceux qui hésitent. Plus tard, il annoncera que tout musulman, où qu’il se trouve, devra désormais le rejoindre à Médine. Malgré leur prudence et leur désir ardent de rejoindre Médine, certains Compagnons ne peuvent fuir. Leurs familles, leurs lourdes chaînes ou la surveillance constante des qurayshites les en empêchent. L’émigration devient alors un horizon, une prière, un espoir suspendu. Ce voyage vers Médine (hijra) donne son nom au calendrier musulman. Bien que le Prophète ﷺ n’arrive à Médine que le 12 du mois de Rabî‘ al-Awwal, ses compagnons commencent à émigrer environ trois mois plus tôt. C’est donc à partir du premier jour de Muharram que débute officiellement cette ère nouvelle.

Quelques exemples d’émigration

Le premier à se rendre à Médine parmi les compagnons du Prophète ﷺ est Abû Salama. Il part avec son épouse Umm Salama et leur fils en direction du Nord, mais la famille de cette dernière refuse qu’elle accompagne son mari. Ne pouvant rien faire, Abû Salama part seul, laissant derrière lui sa femme et son enfant. Umm Salama retourne à la Mecque, où l’épreuve s’aggrave : sa belle-famille lui arrache son fils des bras. Après avoir été séparée de son mari, elle perd aussi son enfant. C’est ainsi que Dieu éprouve les croyants : « Certes, Nous vous mettons à l’épreuve pour reconnaître ceux d’entre vous qui combattent et souffrent pour notre Cause, et pour apprécier votre comportement » [47 : 31]. On rapporte que les familles tiraient l’enfant chacune de leur côté, jusqu’à lui disloquer l’épaule. Finalement, la famille d’Abû Salama l’emporte. Une année entière passe dans cette douloureuse séparation. Puis, Dieu accorde à Umm Salama un soulagement. Un homme, touché par sa peine, convainc les deux familles de la laisser rejoindre son mari avec son fils. Toutes deux acceptent. Umm Salama quitte alors seule la Mecque avec son enfant, sans guide. Sur la route, elle rencontre ‘Uthmân b. Talha, encore polythéiste. Voyant sa situation, il décide de l’accompagner jusqu’à Médine. Durant ce long trajet, ‘Uthmân fait preuve d’une noblesse rare : il la traite avec respect, veille sur elle, et à leur arrivée, il lui cède même sa monture. Bien qu’il ne soit pas encore musulman, il manifeste une grande bonté envers Umm Salama.

Parmi les histoires d’émigrés, celle de Suhayb al-Rûmî (le Byzantin) est remarquable. Ce riche commerçant de la Mecque tente de partir pour Médine, mais les Quraychites l’interceptent. Ils lui disent : « Tu es venu chez nous sans rien, tu t’es enrichi de nos biens, et tu veux maintenant partir avec eux ? » Suhayb, pris au piège, propose un marché : il abandonne toute sa fortune contre la liberté de partir. Les Quraychites acceptent. Il quitte la Mecque dépouillé, mais libre. Lorsque le Prophète ﷺ apprend ce sacrifice, il dit : « Tu es certes le gagnant, Suhayb. Tu as certes gagné. » À ce sujet, Dieu révèle : « Mais il en est d’autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu, et Dieu est Plein de bonté pour Ses serviteurs » [2 : 207]. Ces compagnons croient sincèrement en Dieu et en Son Messager ﷺ. Dieu dit : « Quant aux émigrés et aux auxiliaires qui ont été les premiers à se joindre au Prophète et à l’accueillir, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, Dieu est Satisfait d’eux comme ils seront satisfaits de Ses faveurs, car Il a préparé à leur intention des Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et où leur séjour sera éternel. Et ce sera pour eux le comble de la félicité » [9 : 100].

L’émigration de ‘Umar b. al-Khattâb

Contrairement aux autres compagnons du Prophète ﷺ, ‘Umar b. al-Khattâb annonce publiquement son départ pour Médine. Il prend son épée, ses flèches et son bâton, accroche son arc à son épaule, puis se dirige vers la Ka‘ba, où se trouvent de nombreux notables de Quraysh. Là, il effectue ses sept tours rituels avec sérénité, prie auprès de la station d’Abraham, puis déclare : « Celui qui veut rendre son fils orphelin ou son épouse veuve, qu’il me rejoigne demain à l’aube dans la vallée, avant que je n’émigre. » Personne n’ose s’interposer. Le lendemain, vingt pauvres musulmans le rejoignent pour émigrer sous sa protection. Parmi eux se trouvent ‘Ayyâsh b. Abî Rabî‘a et Hishâm b. al-‘Âs. Plus tard, Abû Jahl rejoint Médine et tente de convaincre ‘Ayyâsh de retourner à La Mecque. Il lui parle de sa mère, affirmant qu’elle a juré de ne plus se peigner ni se laver tant que son fils ne reviendra pas. Malgré les avertissements de ‘Umar, qui perçoit un piège, ‘Ayyâsh décide de retourner à La Mecque. Alors, ‘Umar lui offre son chameau, réputé pour sa rapidité, afin qu’il puisse fuir s’il pressent un danger. Sur le chemin du retour, Abû Jahl et un complice rusent contre lui, le maîtrisent et l’enchaînent. ‘Ayyâsh est remis à son clan, emprisonné et torturé afin de renier sa foi. Abû Jahl s’exclame : « Ô gens de la Mecque, c’est ainsi qu’il faut faire avec vos idiots, comme nous avons fait avec le nôtre ici présent. » ‘Ayyâsh ne parvient à retrouver Médine qu’au bout de deux longues années d’épreuves.

Selon Ibn Ishâq, le Messager de Dieu ﷺ envoie un compagnon à la Mecque pour libérer ‘Ayyâsh et Hishâm. Une autre version indique qu’ils ont cédé temporairement sous la pression et renié leur foi, avant de revenir à l’islam après avoir entendu les versets suivants : « Dis : ‘Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine ! En vérité, Dieu absout tous les péchés, car Il est le Clément et le Compatissant. Revenez donc vers votre Seigneur ! Soumettez-vous à Lui, avant d’être surpris par le châtiment sans que vous ne puissiez bénéficier d’aucun secours !’ » [39 : 53 et 54]. Selon cette version, c’est ‘Umar qui écrit ces versets sur un feuillet et les fait parvenir à ses deux amis à La Mecque, ravivant ainsi leur foi.

L’émigration ne fut pas uniquement une réaction face à la persécution ou aux affronts subis, mais un projet de coopération pour bâtir une nouvelle société dans un pays sûr. Elle devint rapidement un devoir pour chaque musulman capable de contribuer à l’édification de cette nouvelle patrie et à sa consolidation. Quitter Médine après s’y être établi revenait à renoncer aux responsabilités liées à la vérité, à se détourner du soutien de Dieu et de Son Messager ﷺ. Vivre à Médine faisait alors partie intégrante de la foi, car c’est de son rayonnement que dépendait l’établissement durable de l’islam. On voit aujourd’hui les juifs se féliciter d’avoir pu fonder un État après des siècles d’errance à travers le monde. Il ne s’agit pas ici de nier l’effort qu’ils ont fourni pour l’édification de cette patrie, ni l’enthousiasme des émigrés venus de toutes les régions du globe pour y vivre, la faire renaître et la développer. Mais la différence est immense entre ce que les juifs ont fait – ou plutôt ce qui a été fait pour eux – et ce qu’avaient entrepris les musulmans, mus par leur foi, lorsqu’ils émigrèrent à Yathrib pour sauver le message divin et établir une communauté fondée sur la justice. Les juifs s’installèrent soudainement sur une terre peuplée d’Arabes désunis et affaiblis. Leur projet s’inscrivit dans un contexte politique mondial hostile à l’islam, soutenu par des forces puissantes en Occident. Le monde entier se mobilisa alors contre la Palestine : financements, armement, ruses stratégiques… Un million d’Arabes furent piégés, puis contraints à capituler à cause de la trahison, dans le cadre d’un accord entre les États-Unis, l’URSS, l’Angleterre, la France, et même certaines monarchies arabes. Ainsi naquit l’État juif. L’émigration vers cette terre fut ensuite activement encouragée par la propagande et de généreuses subventions provenant de cercles politiques et financiers internationaux. Rien de tel ne fut offert aux hommes qui, pour l’amour de Dieu, s’étaient détachés de tout, renonçant à leurs biens et à une vie paisible pour poursuivre un idéal dans un monde peuplé de sourds et d’aveugles. Leur avenir était lié à celui du message auquel ils avaient adhéré, et ils marchaient dans les pas du Prophète ﷺ, qui avançait avec un total désintéressement : « Dis : ‘Voici ma voie ! J’appelle les hommes à Dieu, moi et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance ; et je ne suis pas, par la grâce du Seigneur, du nombre des idolâtre’ » [12 : 108]. La cité idéale imaginée par Platon, que les philosophes ont tant idéalisée, paraît bien inférieure à l’œuvre concrète accomplie par les premiers émigrés de l’islam. Car ils ont prouvé que la foi sincère et vivante confère à l’homme une pureté, une beauté, une noblesse qui touchent au domaine des anges.

Deux devoirs fondamentaux se dégagent de l’émigration du Prophète ﷺ. Le premier est l’obligation, pour tout croyant, de quitter une terre hostile pour une terre d’accueil où il peut pratiquer librement sa foi. Al-Qurtubî rapporte d’après Ibn al-‘Arabî : « L’obligation d’émigrer était imposée à tout musulman du vivant du Prophète ﷺ, et elle demeurera en vigueur jusqu’au Jour de la Résurrection. Le sens moral de cette émigration, même si elle fut suspendue après la libération de La Mecque, réside dans l’imitation du Prophète ﷺ. Quiconque persiste à vivre dans une terre hostile sans la quitter désobéit au Messager de Dieu ﷺ. » Par « terre hostile », on entend tout lieu où le musulman ne peut pleinement accomplir les prescriptions essentielles de sa religion, telles que la prière en commun, l’appel public à la prière ou l’observance visible des règles islamiques. C’est bien ce que nous enseigne la Parole de Dieu : « Les anges, venus ôter la vie à ceux qui avaient agi iniquement envers eux-mêmes, leur demanderont : ‘Où en étiez-vous sur le plan de la croyance ?’ – ‘Nous faisions parti des opprimés de la Terre’, répondront-ils. À quoi les anges répliqueront : ‘La Terre de Dieu n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier ?’ Ceux-là auront pour séjour l’Enfer – et quel triste fin sera la leur ! -, à l’exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants qui sont démunis de moyens et incapables de se frayer un chemin » [4 : 97 et 98].

Le second devoir tiré de l’émigration est celui de la solidarité entre les musulmans, au-delà des frontières, des peuples ou des nationalités – tant que cette solidarité est possible. Les savants de l’islam s’accordent à dire qu’il est gravement fautif de détourner le regard lorsque l’on a la capacité de porter secours à des musulmans opprimés, où qu’ils se trouvent. Abû Bakr b. al-‘Arabî affirme avec force : « S’il existe des prisonniers ou des opprimés parmi les musulmans, nous avons le devoir absolu de leur venir en aide, chacun à la mesure de ses moyens. Il ne nous est permis de goûter au repos tant que nous n’avons pas œuvré à leur libération, fût-ce au prix de notre dernier dirham. » Cette solidarité doit rester propre aux musulmans. Elle ne saurait s’établir entre croyants et négateurs dans le cadre d’un soutien religieux ou idéologique. Dieu a dit : « Les négateurs sont solidaires les uns des autres. Si donc vous n’en faites pas autant, la Terre connaîtra de graves désordres et des troubles profonds » [8 : 73]. Et Ibn al-‘Arabî de commenter : « Dieu a mis fin à toute alliance spirituelle entre croyants et négateurs. Il a fait des croyants unis entre eux, tout comme les négateurs le sont entre eux, chacun agissant selon sa propre vision du monde. » L’application rigoureuse de ces principes divins constitue le fondement même du secours mutuel entre musulmans à travers toutes les époques. Leur négligence – ou pire, leur inversion – est la cause profonde des divisions, des faiblesses et des attaques incessantes que subissent aujourd’hui les musulmans de toutes parts.

L’émigration n’était ni une simple mutation administrative vers une région isolée, ni un déplacement d’une terre aride vers une terre fertile à la recherche d’un meilleur gain. C’était une épreuve imposée à des hommes qui vivaient en paix chez eux, établis dans leur pays, et qui renoncèrent volontairement à tous leurs intérêts matériels, sacrifiant leurs biens pour préserver leur foi. Ils acceptèrent de tout quitter, bien conscients qu’ils risquaient la mort dès les premières étapes du voyage, et sans savoir ce que leur réservait l’avenir. Ce n’étaient pas des aventuriers téméraires partant à l’aveugle. C’étaient des hommes responsables, porteurs du fardeau de leur famille, soucieux de l’avenir de leurs enfants. Pourtant, malgré la dureté de l’épreuve, ils avançaient avec un cœur apaisé et un visage serein. Ce qui les portait, c’était la foi. Seule une foi sincère et profonde pouvait donner à l’être humain la force de surmonter pareilles épreuves. Car un être sans élan spirituel, faible et indécis, n’aurait jamais pu répondre à un tel appel. Dieu dit à leur sujet : « Si Nous leur avions ordonné de se faire tuer ou de s’expatrier pour la Cause de Dieu, bien peu parmi eux auraient accepté de la faire » [4 : 66].

**********

À La Mecque, les polythéistes infligeaient aux compagnons du Prophète ﷺ toutes sortes de persécutions : ils les faisaient souffrir, les humiliaient, les tourmentaient et se moquaient d’eux. Lorsque le Prophète ﷺ leur permit d’émigrer, ils endurèrent une nouvelle épreuve : celle de devoir abandonner leurs biens, leur terre natale, leurs maisons, et tous leurs biens matériels. Malgré cela, ils demeurèrent fermes dans leur foi, fidèles à Dieu et à leur religion, endurant avec patience et détermination les persécutions comme les épreuves de l’exil. Quand le Prophète ﷺ leur autorisa l’émigration vers Médine, ils obéirent sans hésiter, quittant leur patrie en secret pour échapper aux regards. Ils laissèrent tout derrière eux, ne pouvant emporter le poids de leurs possessions sans compromettre leur fuite. Ils sacrifièrent tout pour préserver leur foi, et Dieu les consola en plaçant sur leur route des frères qui les attendaient à Médine pour les accueillir, les héberger et les soutenir. Telle fut la situation des compagnons du Prophète ﷺ à La Mecque. Quant aux Médinois qui les accueillirent, leur attitude fut un modèle éclatant de fraternité, une solidarité sincère motivée par l’amour de Dieu.

Le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui est tué en défendant son bien est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa vie est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa religion est un martyr. Celui qui est tué en défendant sa famille est un martyr » (al-Tirmidhî, al-Nasâ’î et Abû Dâwûd). Ce hadith est explicite : il parle de « celui qui est tué », et non d’un appel direct au combat. Le Prophète ﷺ n’ordonne pas ici de recourir à la violence face à toute menace pesant sur ses biens, sa vie, sa foi ou sa famille. Il annonce plutôt que si un croyant ou une croyante perd la vie dans l’un de ces contextes, cette mort est comptée comme celle d’un martyr. Ce propos n’est donc pas une incitation à combattre, mais une promesse d’honneur spirituel pour celui ou celle qui meurt dans ce type de situation. Cependant, certains – peu sincères dans leur rapport à la religion et cherchant à justifier leurs conflits personnels ou nationalistes – interprètent ce hadith comme une légitimation de la lutte armée pour tout grief. Ils affirment que l’islam ordonne de se battre pour ses droits et qu’il garantit, en cas d’échec, la récompense du martyre. Cette lecture, bien qu’attirante pour ceux en quête de justification immédiate, s’éloigne du sens réel de l’exemple prophétique.

Les gens conscients et sincères adoptent une approche plus mesurée. Ils se posent des questions essentielles : si ce hadith implique un devoir systématique de combat, pourquoi le Prophète ﷺ lui-même, dans certaines situations d’injustice flagrante, a-t-il choisi la patience et recommandé aux autres d’en faire autant ? L’histoire de Suhayb en est une illustration. Lorsque celui-ci voulut émigrer à Médine, les Qurayshites l’en empêchèrent et lui dirent : « Tu es venu pauvre et tu t’es enrichi parmi nous ; tu ne partiras pas avec ce que tu possèdes ! » Suhayb leur proposa alors ses biens en échange de sa liberté, ce qu’ils acceptèrent. Le Prophète ﷺ, apprenant cela, déclara : « Quelle bonne affaire a faite Suhayb ! » Si le hadith sur le martyre impliquait une obligation de combattre pour ses biens en toutes circonstances, le Prophète ﷺ aurait dû réprouver ce geste ; mais au contraire, il l’a félicité. Le cas d’Abû Jandal, mentionné dans le contexte du traité de Hudaybiyya, confirme cette logique de patience stratégique au service d’un but plus grand que l’intérêt personnel. En vérité, l’exemple du Prophète ﷺ ne s’enferme pas dans une seule interprétation rigide. Il exige sincérité, réflexion et crainte de Dieu. Celui qui cherche réellement à comprendre sa voie ne s’arrête pas à ce qui flatte ses désirs ou justifie ses conflits ; il cherche la vérité avec objectivité. Et c’est Dieu qui éclaire son cœur et lui donne la sagesse de discerner. Le secret de l’exemple prophétique tient en une chose : savoir, parfois, accepter une perte immédiate pour un gain spirituel ou collectif bien plus grand.

Le croyant authentique place toujours l’intérêt de l’islam au-dessus de ses intérêts personnels. Lorsque ces deux sphères entrent en conflit, il privilégie la prédication, même au prix de sacrifices. C’est dans cette perspective que le Prophète ﷺ conseilla la patience dans plusieurs circonstances. Tout au long de sa mission, il accepta de lourdes pertes personnelles, matérielles et familiales pour préserver et transmettre le message divin. Il savait que le succès des musulmans – ici-bas comme dans l’au-delà – résidait dans leur engagement sincère pour la prédication (da‘wa). Celui qui a un but élevé dans sa vie supporte les épreuves sans se détourner. À l’inverse, celui qui vit sans objectif noble devient vulnérable aux aléas de l’existence et sacrifie les grands idéaux pour éviter de petites pertes. Ceux qui œuvrent pour transmettre la parole de Dieu possèdent l’objectif le plus pur. Ils acceptent les revers avec patience pour rester concentrés sur leur mission. Ils évitent toute confrontation inutile, sauf en cas de légitime défense, car ils savent que se détourner de leur objectif les éloignerait de leur véritable mission.

L’hégire incarne d’abord le choix de femmes et d’hommes croyants, privés de liberté de culte, qui quittent tout au nom de leur foi. Le Coran rappelle que « la terre de Dieu est vaste » [39 : 10], et la révélation salue le courage de ces exilés qui manifestent, par leur départ, une confiance totale en Dieu. Ce geste devient une épreuve de confiance, que tous les Prophètes ont connue, et que revivent leurs héritiers : jusqu’où un croyant est-il prêt à aller pour Dieu ? Que peut-il offrir, de lui-même, pour la Vérité et l’amour divin ? L’hégire apporte l’une des premières réponses à ces interrogations. Mais l’exil ne fut pas qu’un déplacement physique. Il exigea des croyants de rester fidèles à l’essence du message dans un nouveau cadre culturel. À Médine, les repères changent : les femmes y sont plus visibles, les tribus plus nombreuses, et les chrétiens et juifs bien présents. Il fallut alors distinguer les principes intemporels de l’islam des habitudes mecquoises. Certains, comme ‘Umar b. al-Khattâb, en firent l’expérience : il réalisa que ses réactions, ancrées dans la culture mecquoise, ne reflétaient pas nécessairement l’esprit de l’islam. L’hégire pousse ainsi à interroger les pratiques héritées, à les confronter aux valeurs spirituelles, et à reconnaître les apports des autres cultures, tant qu’ils ne contredisent pas les fondements de la foi. Le Prophète ﷺ lui-même encourage cette ouverture, comme lorsqu’il célèbre un mariage chez les Ansâr en y envoyant des chanteuses, respectant ainsi leurs goûts culturels. L’hégire devient donc aussi une épreuve d’intelligence : discerner entre les principes et les formes, entre l’universel et le culturel. C’est un arrachement aux racines, mais pour rester fidèle au même Dieu dans un contexte nouveau. Au-delà de l’histoire, l’hégire est une libération spirituelle. Comme Moïse guidant son peuple vers la foi, les croyants fuient l’oppression pour affirmer que la foi suppose la liberté. Le message prophétique à La Mecque, adressé aussi aux esclaves, affirme : croire, c’est entrer dans une dynamique de libération. Ce combat est d’abord spirituel, car il exige justice et liberté, au prix de soi-même. L’hégire est aussi un exil intérieur : fuir les idoles du monde – pouvoir, apparences, argent –, se libérer du mal et des illusions du moi. Le Prophète ﷺ décrit la meilleure hijra comme l’éloignement du mal. Ce voyage vers Dieu est aussi un retour vers soi, vers l’essence de l’âme. L’hégire historique – de La Mecque à Médine – fut unique. Mais son enseignement demeure intemporel. ‘Umar la fixa comme point de départ du calendrier islamique, non pour commémorer un simple départ, mais pour rappeler à chaque croyant l’appel à l’exil intérieur : quitter les illusions, revenir à Dieu. Car c’est en Lui que l’homme revient à lui-même – et devient libre.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

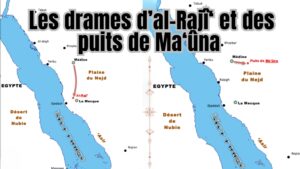

Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas