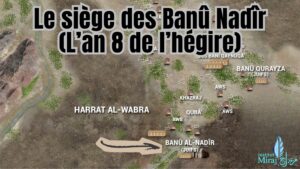

PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

Selon Ibn Ishâq, alors que le Prophète Muhammad ﷺ était âgé de douze ans, son oncle Abû Tâlib décida de se rendre en Syrie pour un voyage commercial, et le jeune garçon l’accompagna. Lorsqu’ils atteignirent la ville de Busrâ, au sud de la Syrie, la caravane passa à proximité d’un monastère où vivait un moine chrétien nommé Bahîra. Bien que les caravanes mecquoises aient emprunté ce chemin à de nombreuses reprises, jamais le moine ne s’était intéressé à elles. Cette fois, pourtant, il invita les commerçants à un festin. Il avait, depuis sa cellule, observé des signes étonnants : un nuage semblait accompagner l’enfant et le protéger du soleil, et lorsqu’il s’était assis sous un arbre, les branches s’étaient inclinées au-dessus de lui, comme pour l’ombrager. Ce que peu savaient, c’est qu’à cette même époque, des cavaliers byzantins passèrent près du monastère. Ils s’arrêtèrent pour parler à Bahîra et lui confièrent qu’ils étaient à la recherche d’un enfant, un futur prophète dont l’apparition avait été annoncée pour ce mois dans cette région. Le moine, comprenant de qui il s’agissait, parvint à les convaincre de renoncer à leur quête.

Pendant ce temps, les Qurayshites se rendirent chez Bahîra pour le repas, laissant Muhammad ﷺ derrière eux pour garder les montures et les marchandises. Le moine, après les avoir accueillis, leur demanda si tous les membres de leur groupe étaient présents. Lorsqu’ils répondirent qu’un jeune garçon était resté dehors, Bahîra insista pour qu’il soit appelé. Un homme partit alors le chercher et l’installa parmi les convives. Le moine fixa longuement Muhammad ﷺ, observant chaque détail. Puis il lui dit : « Ô garçon ! Par al-Lât et al-‘Uzzâ, réponds à mes questions. » Le Prophète ﷺ répliqua aussitôt : « Ne me questionne pas en jurant par al-Lât et al-‘Uzzâ, car par Dieu, je n’ai jamais rien détesté autant qu’eux. » Le moine lui répondit alors : « Soit. Par Dieu, réponds-moi donc. » L’enfant acquiesça, et Bahîra lui posa une série de questions sur ses habitudes, son quotidien et sa manière d’être. Chaque réponse confirmait ce que le moine avait lu dans les Écritures à propos du Prophète attendu.

Enfin, Bahîra demanda à voir l’épaule de l’enfant. Il y aperçut le sceau de la prophétie, confirmation ultime de ses soupçons. Il interrogea alors Abû Tâlib sur son lien de parenté avec le garçon. Ce dernier répondit qu’il était son père. Bahîra réfuta : d’après ses textes, le père du futur prophète devait être décédé. Abû Tâlib reconnut alors qu’il était son oncle. Le moine le prit à part et lui dit avec gravité : « Ramène cet enfant dans son pays, protège-le. Il aura un destin extraordinaire. Méfie-toi des Juifs : s’ils découvrent qui il est, ils chercheront à lui nuire. » Avant leur départ, Bahîra insista une dernière fois : « Hâte-toi. Ce garçon n’est pas un enfant comme les autres. » Prenant les avertissements du moine au sérieux, Abû Tâlib repartit vers La Mecque, attentif et prudent tout au long du trajet, afin de préserver son neveu d’éventuelles menaces.

L’histoire du voyage d’Abû Tâlib n’est rapportée dans aucune tradition authentique. Et même s’il a réellement eu lieu, ce déplacement s’inscrivait dans un cadre commercial, non pas religieux ou philosophique. En tout état de cause, cet épisode n’a eu aucun impact sur la mission prophétique. L’événement semble avoir été si insignifiant que les membres de la caravane n’en ont laissé aucun témoignage. Toutes les légendes construites autour du Prophète ﷺ à partir de cette histoire doivent donc être écartées, car elles ne reposent sur aucun fondement solide selon les règles rigoureuses des sciences du hadith. Certains savants estiment que ce récit a été forgé par imitation de récits évangélistes, comme celui prétendant qu’on a voulu tuer Jésus dès sa naissance. On retrouve une construction similaire dans la tradition bouddhique, où Bouddha aurait été menacé dès son apparition au monde. Ces parallèles indiquent une tentative d’insérer le récit du Prophète Muhammad ﷺ dans une trame mythique étrangère à la rigueur de la tradition islamique.

Les récits rapportés par la majorité des biographes, notamment al-Tirmidhî dans un long hadith transmis par Abû Mûsâ al-Ash‘arî, nous apprennent que les gens du Livre – juifs et chrétiens – connaissaient l’imminence de la venue du Prophète ﷺ et les signes qui l’accompagneraient. La Torah et l’Évangile mentionnaient sa venue, donnaient des indices permettant de le reconnaître, et décrivaient plusieurs de ses traits distinctifs. Les biographes rapportent que les juifs de Médine menaçaient les tribus arabes des Aws et des Khazraj en déclarant : « Lorsque le Prophète promis apparaîtra, nous vous combattrons et vous anéantirons comme Dieu a détruit les peuples de ‘Âd et de Iram. » Al-Qurtubî rapporte également qu’après la révélation du verset : « Ceux à qui Nous avons donné l’Écriture connaissent bien le Prophète, comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais certains d’entre eux cachent sciemment la vérité » [2 : 146], ‘Umar b. al-Khattâb demanda à ‘Abdallâh b. Salâm – ancien savant juif converti à l’islam – s’il reconnaissait Muhammad ﷺ comme il reconnaissait son propre fils. Il répondit : « Oui, et plus encore. Dieu l’a décrit à un autre de Ses Prophètes (Jésus). C’est ainsi que je l’ai identifié. Quant à mon fils, je peux douter de sa filiation, comme je peux douter de la fidélité de mon épouse. » De même, Salmân al-Fârisî embrassa l’islam après avoir reconnu chez Muhammad ﷺ les signes décrits dans l’Évangile, par les prêtres chrétiens et les docteurs du Livre. Toutefois, nombreux sont les gens du Livre qui refusent encore d’admettre cette vérité. Et si le Prophète ﷺ n’est pas mentionné dans les versions actuelles des Évangiles, c’est sans aucun doute parce que ces textes ont été altérés au fil du temps.

De nombreuses légendes ont été inventées en Occident autour de la rencontre entre le Prophète ﷺ et le moine Bahîra. L’une des plus connues est rapportée par l’abbé Guibert de Nogent (m. 1124). Selon lui, lorsqu’un patriarche d’Alexandrie mourut, un moine, écarté de la succession, décida de se venger en manipulant un jeune homme à qui il inculqua des croyances déviantes, l’incitant à se proclamer Messie. Ce moine lui aurait promis le mariage avec une riche veuve nommée Khadîja, à qui il aurait également promis l’union avec un futur prophète. Guibert désigne Muhammad ﷺ sous le nom de Mathomus et raconte qu’il prétendit être prophète et annonça que Dieu révélerait une nouvelle foi de manière miraculeuse. Selon cette légende, Mathomus aurait dressé une vache, entre les cornes de laquelle il aurait placé un petit livre. Il la fit apparaître devant la foule, qui ouvrit le livre et y lut des sentences prétendument divines justifiant les plaisirs charnels. Cette mise en scène aurait séduit le peuple et nui profondément au christianisme, la doctrine se répandant en Afrique, en Égypte, en Éthiopie, et même jusqu’en Espagne. Cette construction imaginaire repose sur deux éléments réels : l’histoire du moine Bahîra, relatée dans les ouvrages de sîra, et le nom de la deuxième sourate du Coran, al-Baqara (La Vache). À partir de ces éléments, l’imaginaire médiéval chrétien a forgé une légende hostile et caricaturale. Pour Guibert de Nogent et d’autres auteurs de son époque, l’Islam n’était qu’une hérésie chrétienne, et Muhammad ﷺ un schismatique à l’origine d’une division au sein du christianisme. Ces récits reflètent davantage les préjugés et l’ignorance médiévale que la réalité historique.

Pierre de Cluny, dit le Vénérable (m. 1156), poursuivit dans la même veine que l’abbé Guibert de Nogent. Il affirma que Bahîra, dont le véritable nom aurait été Sergius, était un disciple de l’hérétique Nestorius. Expulsé de l’Église, ce dernier se serait réfugié en Arabie, où il aurait transmis au jeune Muhammad ﷺ la connaissance de l’Ancien et du Nouveau Testament, mais selon la doctrine nestorienne — doctrine qui rejetait la divinité de Jésus. Pierre de Cluny alla plus loin encore en prétendant que Sergius aurait inséré dans le Coran des récits empruntés aux livres apocryphes et à diverses fables, contribuant ainsi à façonner ce qu’il considérait comme une « hérésie chrétienne déguisée ».

Avec Jacques de Vitry (m. 1244), le personnage de Bahîra prend un nouveau nom : Sosio. Selon lui, Muhammad ﷺ aurait été influencé non seulement par des diables, mais aussi par un moine apostat et hérétique, nommé Sosio. Ce dernier, après avoir été condamné pour hérésie par le pape de Rome, se serait exilé en Arabie. Animé par un esprit de revanche, Sosio aurait alors comploté avec un juif pour pousser Muhammad ﷺ à se proclamer Prophète. Jacques de Vitry affirme que c’est de cette alliance que serait née une nouvelle religion : Muhammad ﷺ aurait puisé dans l’Ancien et le Nouveau Testament pour établir une loi nouvelle, y mêlant, selon lui, des inspirations démoniaques.

Pour Martin Polonco (m. 1274), Muhammad ﷺ n’était rien de plus qu’un mage, un faux prophète et un chef de brigands. Il prétend que le Prophète ﷺ aurait reçu son enseignement d’un moine nommé Sergius, et que la loi qu’il prônait lui aurait été dictée par le diable lui-même. Toujours selon lui, Muhammad ﷺ aurait imposé cette loi par la force, en la défendant par l’épée.

Vincent de Beauvais (m. 1264) reprend à son tour la légende de Bahîra, qu’il présente comme un moine déchu, excommunié pour avoir péché dans son monastère. Chassé, il se serait réfugié en Arabie, dans la région de Taymâ’ — qu’il nomme Cuhenne — habitée, selon lui, par des idolâtres et des juifs. Là, ce moine nommé Sergius aurait rencontré Muhammad ﷺ, l’aurait convaincu d’abandonner l’idolâtrie et de se convertir au christianisme nestorien. Muhammad ﷺ serait alors devenu son disciple, adoptant même le nom de Nestorius. Il aurait appris de lui l’Ancien et le Nouveau Testament, puis rédigé le Coran en y insérant l’enseignement de Sergius ainsi que diverses fables et mensonges. Toujours selon Vincent, les juifs, voyant Muhammad ﷺ se rapprocher du christianisme véritable, devinrent ses partisans et cherchèrent à rapprocher cette nouvelle foi des rites juifs. Ils auraient alors ajouté certains versets au Coran et en auraient supprimé d’autres. Comme les autres auteurs chrétiens de son époque, Vincent de Beauvais ne s’appuyait sur aucune source arabe fiable, mais sur des récits polémiques et légendaires propres à l’Occident médiéval.

Guillaume de Tripoli semble être le premier auteur médiéval à s’être directement référé aux sources arabes pour rédiger un récit sur la vie de Muhammad ﷺ. Dans son ouvrage, il accorde une place centrale au moine Bahîra, qu’il situe dans un monastère sur la route reliant La Mecque au mont Sinaï. Selon lui, Bahîra aurait reçu une révélation annonçant qu’un jeune garçon, orphelin, malade, pauvre et gardien de chameaux, passerait un jour par son monastère et serait destiné à apporter à l’Église une grande affliction. Le récit raconte que, lorsqu’il vit l’enfant, la porte du monastère se serait miraculeusement élevée comme un arc impérial. Bahîra accueillit chaleureusement l’enfant, le nourrit, l’habilla et le considéra comme son fils adoptif. Il lui inculqua le rejet de l’idolâtrie et l’amour de Jésus, fils de Marie. L’enfant repartit, étant au service d’un riche marchand, mais promit de revenir dès qu’il le pourrait. En grandissant, Muhammad ﷺ revint à plusieurs reprises voir Bahîra grâce à sa réussite dans le commerce. Un jour, alors qu’il séjournait chez le moine, dix de ses compagnons décidèrent d’assassiner Bahîra, lassés de ses discours. Ils le tuèrent avec l’épée même de Muhammad ﷺ, puis s’excusèrent en prétendant être ivres. Muhammad ﷺ crut leur version, interdit le vin et en interdit la consommation à ses partisans. Après la mort de Bahîra, selon Guillaume de Tripoli, les compagnons de Muhammad ﷺ commencèrent à piller des régions entières et à tuer des hommes, jusqu’à la mort du Prophète lui-même. Toutefois, malgré ces éléments légendaires, Guillaume conclut que la foi des musulmans n’est pas si éloignée de celle des chrétiens. Son récit, bien qu’encore mêlé de fiction et d’interprétations personnelles, se distingue par une volonté plus sérieuse d’approche documentaire par rapport à ses prédécesseurs européens. Il représente un tournant dans la manière dont l’Occident médiéval commence à considérer l’islam : non plus uniquement comme une hérésie fantasmatique, mais comme une religion qu’il convient de connaître et d’analyser.

L’évêque de Grenade puis de Jaén, Pier Pascasio (m. 1300), puisa lui aussi directement dans certaines sources arabes pour composer un long traité intitulé In sectam Mahometaram (« Sur la secte des mahométans »). Dans cet ouvrage, il s’en prend particulièrement à Bahîra, qu’il qualifie de « moine pervers ». Selon son récit, un moine savant, versé dans les arts libéraux, ambitieux d’honneurs et frustré par l’échec de ses aspirations à Rome, décida de se venger de l’Église en semant la division parmi les chrétiens. Ayant lu dans le livre de Baruch que les descendants d’Agar – la mère d’Ismaël – seraient avides de puissance matérielle, il se rendit dans la péninsule arabique, auprès d’un peuple récemment converti au christianisme. Il s’installa en ermite dans un lieu isolé. Là, il rencontra un jeune gardien de chameaux, Muhammad ﷺ, qu’il reconnut comme intelligent et prometteur. Il lui promit pouvoir et grandeur s’il lui obéissait en tout. Muhammad ﷺ accepta, et le moine lui enseigna la nécromancie, l’astrologie et la linguistique. Un jour, le roi de la région mourut sans héritier, provoquant une crise politique. Sollicités pour résoudre ce conflit, les anciens firent appel au moine, qui demanda huit jours pour trouver une solution. Durant ce délai, il prépara avec Muhammad ﷺ une mise en scène : un taureau blanc fut dressé, et des outres d’eau furent cachées. À l’issue des huit jours, le moine proposa de choisir comme roi celui qui parviendrait à dompter un taureau sauvage. Le jour venu, Muhammad ﷺ, seul capable de maîtriser le taureau, apparut également comme celui qui fit jaillir miraculeusement une source d’eau — en réalité les outres cachées. Impressionnée, la foule l’élut roi. Il instaura alors une nouvelle loi, présentée comme divine mais mêlant, selon Pascasio, religion et sensualité. Avec l’aide du moine, il aurait ensuite rédigé le Coran, qu’il déposa sur la corne du taureau, tandis qu’une colombe dressée semblait lui murmurer à l’oreille — faisant croire au peuple qu’il recevait un message céleste de l’ange Gabriel.

Dans son récit, Pier Pascasio ne mentionne pas explicitement le nom du moine, mais il affirme plus loin que les écrits musulmans font allusion à un certain Sergius, présenté comme chrétien et compagnon de Muhammad ﷺ. Contrairement à d’autres auteurs médiévaux qui voyaient en Bahîra un moine savant ou inspiré, Pier Pascasio ne lui reconnaît aucune intelligence particulière. Il le décrit au contraire comme ayant un « penchant au brigandage ». Selon lui, Sergius connaissait parfaitement les routes du désert. Lors des expéditions de pillage menées par ses hommes, il dissimulait dans le sable des œufs d’autruche remplis d’eau, dont seuls ses compagnons connaissaient l’emplacement. Ainsi, leurs chameaux pouvaient s’abreuver, tandis que les victimes de ces razzias, pensant que les brigands allaient mourir de soif, renonçaient à les poursuivre. Lorsqu’ils revenaient sains et saufs, cela fut perçu comme un miracle, renforçant la réputation de Muhammad ﷺ. Pour Pier Pascasio, ce prétendu Sergius – peut-être identifié à Bahîra – n’aurait été ni moine, ni ermite, mais un chef de brigands rusé, rompu à la ruse et aux embuscades. Son récit s’apparente à un véritable roman tissé à partir de fables déjà véhiculées par d’autres auteurs européens. Bien qu’il affirme s’être appuyé sur des sources musulmanes, rien dans son exposé ne vient en témoigner. Il est d’ailleurs surprenant qu’un homme vivant au cœur du royaume de Grenade, en contact direct avec des érudits musulmans et disposant d’un accès aisé aux ouvrages en arabe, n’ait manifesté aucun effort réel pour consulter des sources authentiques. Cette négligence, conjuguée à une imagination débordante et des préjugés tenaces, reflète davantage l’hostilité idéologique que la volonté d’une véritable recherche historique.

Jacopo da Aqui (m. 1337), auteur de Imago Mundi (« Image du monde »), propose une nouvelle version de la légende de Bahîra, en affirmant que l’affaire de Muhammad ﷺ serait en réalité née du christianisme. Selon lui, un clerc chrétien du nom de Nicholas, offensé par l’Église de Rome, renonça à sa foi et quitta l’Occident pour se rendre outre-mer. Nicholas, décrit comme un homme rusé, cultivé, éloquent et ambitieux, arriva en Perse, où il adopta une conduite marquée par la chasteté, la piété et l’abstinence. Dans cette région coexistaient chrétiens et païens, mais les premiers manquaient de prédicateurs, tandis que les hérétiques y étaient nombreux. C’est là qu’il rencontra un marchand et conducteur de chameaux, Muhammad ﷺ, homme intelligent, lettré et ouvert à toutes les confessions — chrétiens, juifs et païens. Selon Jacopo, Nicholas aurait trouvé en Muhammad ﷺ un collaborateur idéal, et ils s’unirent à un troisième homme, Sergius, présenté comme un ancien moine chrétien. Ensemble, ils décidèrent de fonder une nouvelle secte opposée au christianisme, censée leur offrir une vie plus libre et joyeuse. Ils commencèrent par convaincre les descendants d’Agar — qu’ils présentèrent comme les Sarrazins — de ne plus se rattacher à Hajar, l’esclave, mais à Sârah, l’épouse légitime d’Abraham, inversant ainsi les filiations bibliques. Comme Muhammad ﷺ avait davantage de prestance, ils le désignèrent comme « Messager de Dieu ». Sa prétendue prophétie fut acceptée par ces « montagnards grossiers », notamment à cause de la ruse de la colombe, qui le faisait passer pour un homme inspiré. Jacopo raconte ensuite que Muhammad ﷺ, pour rallier les chrétiens et les juifs, loua leurs lois, et s’inspira d’elles pour rédiger sa propre loi avec leur aide. Il conclut son récit en affirmant que Muhammad ﷺ mourut empoisonné, puis fut déposé dans une arche suspendue dans les airs. Cette dernière fable — celle du cercueil suspendu — connut une large diffusion en Europe jusqu’au XVIIIe siècle. Pierre Bayle, dans son Dictionnaire historique et critique, rapporte que beaucoup croyaient que le cercueil de Muhammad ﷺ, fait de fer, était maintenu en lévitation sous une voûte de pierre d’aimant, ce qui passait pour un « miracle » chez ses partisans.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

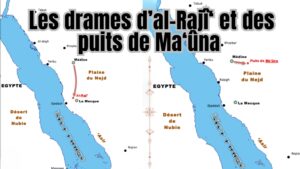

Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas