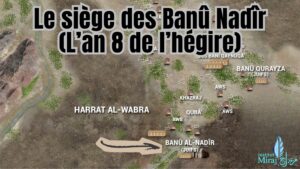

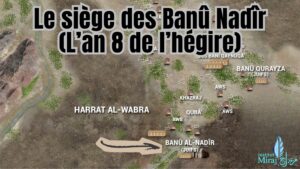

PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

Le Prophète ﷺ vit dans une cité où plus de trois cent cinquante idoles sont vénérées. Si ce nombre est si élevé, c’est parce que les Arabes de la péninsule ont besoin de matérialiser leur divinité pour en saisir le sens. Dans ce contexte polythéiste, Muhammad ﷺ est déjà reconnu comme un homme d’une conduite exemplaire. Il rejette depuis toujours le culte des idoles et refuse de consommer la viande qui leur est sacrifiée. Il rejette aussi les superstitions et ne boit jamais de vin.

À trente-sept ans, le Prophète ﷺ entreprend sa première retraite spirituelle dans la grotte de Hirâ’. Cette expérience intérieure se renouvelle et s’approfondit pendant trois années. À quarante ans, il commence à avoir des visions, et chacune d’entre elles se réalise avec précision. Quelques mois plus tard, il comprend que Dieu l’a choisi pour une mission universelle : guider l’humanité. C’est donc à l’âge de quarante ans, durant le mois de Ramadan de l’an 610, que l’ange Gabriel lui apparaît pour la première fois dans la grotte de Hirâ’. Il le saisit, le serre contre lui et lui ordonne de lire. Effrayé et troublé, le Prophète ﷺ répond qu’il ne sait pas lire. Gabriel insiste, le serre de nouveau et lui répète de lire. Le Messager de Dieu ﷺ affirme une seconde fois qu’il en est incapable. Une troisième fois, Gabriel l’enlace fermement et lui intime l’ordre de lire, mais le Prophète ﷺ ne peut toujours pas répondre. C’est alors que Dieu révèle les premiers versets du Coran : « Lis, au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l’homme d’une adhérence ! Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie ! C’est Lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l’homme ce qu’il ignorait » [96 : 1 à 5].

Terrifié par cette révélation, le Prophète ﷺ quitte précipitamment la grotte et rentre chez lui. Il demande à son épouse de le couvrir d’une couverture. Pris d’angoisse, il ignore ce qui vient de lui arriver. Est-ce une illusion ? Une possession ? Une attaque d’un djinn ? Il craint la folie ou une épreuve inconnue. Khadîja le rassure immédiatement : « N’aie pas peur ! Jamais Dieu ne te fera du mal. Tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes ta vie honnêtement, tu encourages les autres à suivre le droit chemin, tu donnes refuge aux orphelins, tu dis toujours la vérité, tu rends ce qui t’est confié, tu secours les nécessiteux, tu fais le bien autour de toi et tu traites chacun avec respect. »

Pour le réconforter davantage, Khadîja le conduit chez son cousin Waraqa b. Nawfal, un homme chrétien érudit, versé dans les Écritures, maîtrisant l’hébreu et l’Évangile. Bien qu’âgé et aveugle, Waraqa écoute attentivement le récit du Prophète ﷺ. Il s’exclame alors :

« Il s’agit du Nâmûs (l’ange Gabriel) que Dieu a envoyé à Moïse. Que j’aurais aimé être jeune pour pouvoir vivre jusqu’au jour où ton peuple te chassera. » Surpris, le Prophète ﷺ demande : « Me chasseront-ils ? » Waraqa répond : « Jamais un homme n’est venu avec un message semblable au tien sans être confronté à l’hostilité. Si je vis jusqu’à ce jour-là, je te soutiendrai de toutes mes forces. » Ainsi, les premiers à croire au message du Prophète ﷺ sont son épouse Khadîja et Waraqa b. Nawfal.

Le paganisme résulte d’un amalgame entre vérité et égarement. Il repose sur une reconnaissance de l’existence de Dieu, mais cette foi est corrompue par l’ajout de divinités secondaires, présentées comme des médiateurs. Parce que la création des cieux et de la terre échappe à l’entendement humain, les polythéistes ont préféré adorer des figures façonnées de leurs propres mains, concrètes, visibles, accessibles, qu’ils pouvaient visiter à leur guise. À l’époque préislamique, ce lien avec les idoles était devenu si fort que leur relation au Dieu unique s’était réduite à un simple recours en cas de détresse. L’invocation du Créateur n’avait lieu qu’en dernier recours, lorsqu’un conflit ou une difficulté survenait. Dieu rapporte ce paradoxe dans le Coran : « Si tu demandes aux idolâtres qui les a créés, ils répondront certainement : ‘C’est Dieu !’ Comment se fait-il alors qu’ils S’en détournent ? – Seigneur ! Voilà des gens qui ne veulent pas croire ! [S’est plaint le Prophète ﷺ] – [Et il reçut cette réponse] Sépare-toi d’eux, sur des paroles conciliantes ! Un jour, ils se rendront à l’évidence ! » [43 : 87 à 89]. Leur cœur était aveuglé par les absurdités qu’ils avaient adoptées. La majorité du peuple était plongée dans l’ignorance, incapable de raisonner, glorifiant aveuglément ce que leurs ancêtres leur avaient transmis sans en comprendre le fondement. Quant à ceux qui possédaient un minimum de lucidité, beaucoup préféraient le silence et suivaient leurs désirs plutôt que de remettre en cause un héritage collectif profondément enraciné. Rares étaient ceux qui osaient dénoncer publiquement ces dérives. Plus rares encore étaient ceux qui acceptaient de vivre pour la vérité — et de se sacrifier pour elle. Avant même la révélation, des figures comme Zayd b. ‘Amr b. Nawfal incarnaient déjà cette lucidité morale, désavouant les pratiques idolâtres de leur temps. Mais un homme allait bientôt être choisi. Un homme capable de distinguer avec clarté le vrai du faux. Un homme doté d’une force intérieure assez puissante pour affronter un système profondément enraciné dans l’injustice spirituelle. Car aux missions les plus grandes, Dieu prépare les âmes les plus nobles. Et aux bouleversements décisifs, Il envoie les plus illustres des hommes.

Les méditations du Prophète ﷺ avaient creusé un véritable fossé intérieur entre lui et son peuple. Il ressemblait à un astronome parmi des hommes qui croyaient encore que la Terre reposait sur le dos d’un taureau. Autour de lui, l’ignorance spirituelle dominait, et l’athéisme, sur le plan psychique, avait conduit les esprits à nier même la possibilité que Dieu puisse ressusciter les morts. Cette négation absolue de l’au-delà inquiétait profondément les cœurs vertueux : y avait-il encore une étincelle de clarté dans cette nuit d’aveuglement ? C’est dans la solitude de Hirâ’ que la lumière surgit. Là, le Prophète ﷺ entra en communion avec le monde invisible. Bien des siècles auparavant, un autre homme avait traversé le désert, en quête de refuge, de guidance et de vérité : Moïse. Fuyant l’Égypte, il marcha jusqu’à ce qu’il perçoive un feu au loin. En s’approchant, il entendit la voix de son Seigneur : « En vérité, Je suis Dieu. Il n’y a d’autre divinité que Moi ! Adore-Moi donc et accomplis la prière en souvenir de Moi » [20 : 14]. Ce feu, allumé sur le mont Sinaï, allait embraser une autre nuit, dans une autre terre, dans une autre grotte. La lumière descendit à Hirâ’, non plus sous la forme d’un feu visible, mais sous la forme d’une révélation céleste. Dans le silence de cette grotte, un homme en état de purification s’était détourné de toutes les souillures du polythéisme. Il s’appelait Muhammad ﷺ. Son âme fuyait les ténèbres morales de son peuple, et son cœur aspirait à une lumière plus pure. La lumière vint. Cette fois, elle ne s’imposait pas aux yeux, mais descendait directement sur un cœur préparé, touché par l’inspiration divine, illuminé par la miséricorde et la guidée. C’est ainsi que le Messager de Dieu ﷺ entendit la voix de l’ange Gabriel — et que le monde, plongé dans l’obscurité, vit jaillir une lumière qui ne s’éteindrait plus.

**********

La retraite spirituelle occupe une place essentielle dans la vie du croyant, et plus encore dans celle du prédicateur. En effet, il ne suffit pas d’accumuler les vertus ni d’accomplir des actes rituels pour atteindre la maturité spirituelle. Il est indispensable, de temps à autre, de se retirer du tumulte du monde pour interroger son âme, la remettre en question et renouer avec l’essentiel. Ce retrait permet de méditer sur la grandeur de Dieu, de contempler les mystères de la création, et d’élever son regard au-delà des apparences. Quiconque souhaite goûter à l’authenticité de l’islam doit s’accorder ces moments de solitude pour approfondir sa foi et purifier son intention. Le prédicateur, plus encore que les autres, a besoin de ces instants d’isolement. Il ne peut guider sans d’abord se recentrer, ni appeler à Dieu sans puiser, en lui-même, la lumière qui éclaire sa parole. D’ailleurs, certains défauts ne se réforment que dans la solitude : la vanité, l’orgueil, l’envie, l’hypocrisie ou encore l’attachement excessif aux biens terrestres. Ces maladies invisibles rongent le cœur, même chez les plus pieux, et affaiblissent l’âme de ceux qui prêchent sans se purifier. L’isolement permet à l’homme de découvrir ses véritables failles, de reconnaître son besoin de Dieu, et d’ancrer en lui la conscience de la puissance divine. Il lui rappelle aussi la rigueur du Jugement et, au-delà de cela, la miséricorde infinie de son Seigneur. Ce retour sur soi, s’il est sincère, fortifie l’âme et l’endurcit face aux séductions du monde. Les musulmans, et plus encore les prédicateurs, aspirent à nourrir dans leur cœur un amour profond pour Dieu, car c’est dans cet amour qu’ils trouvent la force d’endurer, de sacrifier, de persévérer. Cet amour ne découle pas d’un raisonnement intellectuel : la logique, aussi brillante soit-elle, ne pénètre ni les émotions ni le cœur. Si la foi se réduisait à une simple rationalité, alors les orientalistes — souvent très informés — seraient les premiers à croire. Mais connaît-on un savant prêt à mourir pour un théorème ou une équation ? L’amour véritable de Dieu se développe par la méditation régulière sur Ses attributs : Sa bonté, Sa puissance, Sa générosité. Il grandit lorsque le Nom de Dieu devient familier à la langue et constant dans le cœur. Or, cette présence intérieure s’approfondit loin de l’agitation du monde, dans la solitude et la régularité. C’est ainsi que le croyant nourrit un amour fort, capable de l’aider à surmonter les épreuves, à résister aux tentations, à relativiser les douleurs et à rester digne, même dans les humiliations. Cet amour est l’arme secrète de tout prédicateur. C’est pourquoi le Prophète Muhammad ﷺ en était profondément animé : il en avait besoin pour mener à bien la mission qui lui était confiée. Les émotions spirituelles — telles que la crainte, l’amour et l’espérance — ont un impact bien différent de celui de la seule compréhension intellectuelle. L’imam al-Shâtibî le soulignait déjà : nombre de musulmans suivent les règles de l’islam avec leur raison, mais les amis de Dieu, eux, les suivent avec leur cœur. Et cette seconde voie est assurément la plus noble. Car celui qui aime fait tout pour celui qu’il aime. Il affronte les épreuves avec une détermination inébranlable. Il mobilise toutes ses forces et pense toujours n’en avoir pas assez fait. Les musulmans reconnaissent unanimement la nécessité de cultiver ces sentiments intérieurs par l’éducation de l’âme et la pratique spirituelle. C’est dans cette dynamique que le Prophète ﷺ se retirait dans la grotte de Hirâ’. Cependant, certains croient que la retraite implique de s’éloigner définitivement des gens pour vivre dans les montagnes ou les grottes. Cette idée contredit la voie du Prophète ﷺ et de ses compagnons. En vérité, l’isolement est un remède, à utiliser avec discernement. Pris à bon escient et en juste mesure, il soigne ; mais à haute dose ou sans raison valable, il peut devenir un danger pour l’âme. Certains individus ont prolongé leur retraite au-delà du nécessaire, mais ces cas demeurent exceptionnels. Ils ne sauraient être érigés en modèle pour la communauté.

**********

Le Prophète ﷺ implorait le Créateur des cieux et de la terre, cherchant des réponses aux grandes questions qui tourmentaient son âme : Quel est le but de notre existence ? Que souhaite réellement notre Seigneur de nous, Ses serviteurs ? D’où venons-nous, et vers quoi allons-nous après la mort ? Ne trouvant auprès des hommes ni lumière ni certitude, il choisit de se retirer dans la solitude du désert, espérant y discerner des vérités enfouies, y entendre un écho divin. Dans son ouvrage « Le Prophète de l’islam », l’orientaliste roumain Konstan Virgil (né en 1916) livre une réflexion saisissante : « Tant que l’on n’a pas vécu une partie de sa vie au cœur des déserts d’Arabie ou du Moyen-Orient, on ne peut saisir à quel point ces étendues silencieuses nourrissent l’intellect et affinent l’imagination. Là-bas, même les plantes — aussi rares soient-elles — exhalent des parfums délicats ; les acacias eux-mêmes dégagent une odeur subtile. Le désert couvre près de trois millions de kilomètres carrés. Dans cet espace nu, infini, l’homme ressent avec intensité qu’il est en relation directe avec Dieu. Rien ne vient voiler la perception du réel. Tout autour, il n’y a que l’étendue sablonneuse à perte de vue, surplombée d’un ciel immense. Dans cette nudité absolue, rien n’entrave le dialogue entre l’homme et le Divin. » Ce fut précisément dans cette immensité paisible que le Prophète ﷺ chercha des réponses : loin du vacarme de son peuple, loin des illusions de la société païenne, et proche, de plus en plus proche, de la lumière de la Révélation.

Le Prophète ﷺ est certes un être humain parmi les hommes, mais tous les êtres humains ne se valent pas. Au sein même de l’humanité, il existe des disparités immenses : certains brillent par leur noblesse et leur élévation, tandis que d’autres sombrent dans l’insignifiance. Mais lorsqu’un être humain est touché par la Révélation divine, sa nature même s’en trouve transformée. Lorsque le souffle de cette révélation pénètre l’âme d’un Prophète, il purifie ses qualités, le mène à son sommet, et fait de lui un être à part. Ce n’est plus seulement un homme, mais un guide façonné par la lumière, nourri par la Révélation. C’est en évoquant cette profonde transformation que Dieu rappelle à Son Messager ﷺ l’origine de l’homme — une simple adhérence, une création humble. Et pourtant, de cette matière initiale, Dieu a fait émerger un être extraordinaire, un Prophète illettré qui, par la volonté divine, apprend à lire ce que nul autre ne pouvait lire. Dieu dit : « Et c’est ainsi que Nous t’avons révélé un Esprit (le Coran) par un effet de Notre ordre, alors qu’auparavant tu ne connaissais ni l’Écriture ni la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs. Et toi, en vérité, c’est vers la Voie droite que tu guides les hommes, vers la Voie de Dieu, le Maître de ce qui est dans les Cieux et sur la Terre, et vers Lequel inéluctablement tout fera retour » [42 : 52 et 53]. Cette lumière descendue sur le cœur du Prophète ﷺ a fait de lui un guide inégalé, une source de transformation pour l’humanité entière.

**********

Le Prophète Muhammad (saw) est également appelé Ahmad. Dans les deux cas, le sens est le même : le digne de louanges. Bien que l’Évangile de Barnabé, considéré comme apocryphe par les chrétiens, mentionne Muhammad, il semble plus exact de penser que Jésus n’a pas utilisé les noms d’Ahmad ou de Muhammad car il parlait le syriaque et non l’arabe. À ce sujet, Ibn Ishâq affirme que Jésus appela le Prophète (saw) Munhamann, un terme syriaque qui signifie le digne de louanges. Cela s’aligne avec la signification des noms Ahmad et Muhammad, montrant une cohérence linguistique et théologique. Le terme paraclet, qui est souvent associé à Muhammad, n’est apparu qu’après la traduction de la Bible en grec.

**********

Après quarante années d’une vie marquée par l’austérité, le Prophète ﷺ accède enfin à la vérité. Mais cette découverte n’est pas celle d’un accomplissement menant au confort ou à la facilité. Elle n’ouvre pas les portes du repos, mais celles de la présence divine — une présence qui ébranle l’âme, l’humilie dans le sens noble du terme, et la plonge dans un vertige d’impuissance. Dans cette vérité, il ne s’agit pas tant de s’élever que de se reconnaître minuscule face à la Majesté du Créateur. La rencontre avec l’ange Gabriel est, pour le Prophète ﷺ, un tournant : elle marque le début d’un dépouillement total. Désormais, ce ne sont plus des droits qu’il portera, mais des charges. La mission prophétique ne lui accorde aucun privilège personnel : elle le lie au service de l’humanité et à l’obéissance à Dieu. À partir de cet instant, toute son existence se confondra avec une responsabilité immense, portée avec abnégation, courage et amour.

Les adversaires les plus farouches de l’islam n’ont de cesse d’analyser le phénomène de la révélation, tentant par tous les moyens de le réduire à une illusion ou même à un trouble pathologique comme l’épilepsie. Leur acharnement s’explique par leur conscience aiguë que la révélation constitue le socle de la foi musulmane. En niant son authenticité, ils cherchent à discréditer les fondements doctrinaux et législatifs transmis par le Prophète ﷺ, en les ramenant à une production purement humaine. C’est ainsi qu’ils interprètent librement les faits, tordent le cou aux témoignages transmis par les historiens et les spécialistes du hadith, et élaborent des récits fantaisistes. Certains affirment que Muhammad ﷺ aurait longuement mûri une doctrine visant à abolir le polythéisme. D’autres prétendent qu’il aurait reçu ses enseignements d’un moine chrétien, Bahîra. D’autres encore vont jusqu’à qualifier ses expériences de manifestations d’un esprit dérangé. Toutes ces hypothèses reposent sur une volonté manifeste de nier la prophétie. Pourtant, la réalité du phénomène est d’une clarté indiscutable. Lorsque l’ange Gabriel apparut soudainement au Prophète ﷺ dans la grotte de Hirâ’ et lui dit : « Lis ! », il ne s’agissait en rien d’une voix intérieure ou d’un simple ressenti spirituel, mais d’une rencontre objective, bien réelle. L’ange le saisit à trois reprises, le pressant au point de l’étouffer, et répéta chaque fois : « Lis ! » Ce contact physique, ce choc émotionnel, ces paroles prononcées à haute voix ne laissent place à aucun doute : il s’agissait d’un événement extérieur, bouleversant et inattendu. La réaction du Prophète ﷺ vient confirmer cette réalité. Pris de panique, il écourta sa retraite et retourna précipitamment chez lui, tremblant et bouleversé. Il ne s’attendait absolument pas à une telle mission, et sa réaction trahit une profonde stupeur. Si cette révélation avait été l’aboutissement d’une longue réflexion ou d’un projet intérieur, comment expliquer une telle frayeur ? La méditation ne s’accompagne ni de terreur, ni d’angoisse soudaine. Si tel était le cas, tous les philosophes et mystiques seraient frappés de paniques incontrôlables à chaque inspiration. Or la peur, le tremblement, la pâleur sont des réactions instinctives, authentiques, impossibles à simuler. La conduite irréprochable du Prophète ﷺ avant la mission, reconnue par tous, suffit à écarter toute accusation de mensonge. D’ailleurs, le fait qu’il ait d’abord cru avoir affaire à un djinn souligne bien qu’il n’avait rien prémédité : la surprise fut totale. Certes, Dieu aurait pu lui révéler aussitôt la nature de l’événement et dissiper ses craintes. Mais la sagesse divine voulait souligner le basculement radical entre la vie qu’il menait jusque-là et celle qu’il allait désormais assumer. Cette rupture nette prouvait que les enseignements qu’il allait transmettre n’étaient pas le fruit de ses réflexions, mais bel et bien une révélation venue d’en haut. La réaction de Khadîja, qui le réconforta et le mena auprès de Waraqa b. Nawfal, ainsi que le récit que le Prophète ﷺ fit de cette rencontre, viennent renforcer cette vérité : Muhammad ﷺ venait de recevoir une révélation comparable à celle des prophètes qui l’avaient précédé. Et l’entretien avec Waraqa fut pour lui un apaisement, une lumière sur ce qui venait de se produire — l’annonce de l’émergence d’un nouveau Prophète dans la continuité d’une longue chaîne de messagers.

Les tout premiers versets révélés au Prophète ﷺ orientent immédiatement son attention vers la connaissance. Lui qui ne savait ni lire ni écrire, se retrouve confronté à l’exigence de comprendre, sans autre appui que ses facultés intérieures. Son Seigneur — Rabb — établit dès ce premier contact une relation fondamentale entre la foi en Lui et l’acte de connaître. Cette connexion entre foi et savoir est confirmée dans la suite du passage : « C’est Lui qui a fait de la plume un moyen de savoir et qui a enseigné à l’homme ce qu’il ignorait » [ 96 : 4 et 5]. Cela montre clairement que la foi authentique ne peut s’épanouir sans s’ancrer dans la connaissance. Cette relation entre l’homme et le savoir est d’une telle importance que Dieu la rappelle dès le début de la création : « Et Il apprit à Adam tous les noms » [2 : 31]. Par la raison, le langage, l’intelligence et l’écriture, Dieu a conféré à l’homme les attributs nécessaires pour porter le dépôt de la responsabilité terrestre — celle du khalîfa, le représentant de Dieu sur terre. Ainsi, dès ses premiers mots, la révélation coranique unit foi et savoir, dans une cohérence parfaite avec l’origine de l’humanité elle-même. La reconnaissance du Créateur se vit, dès l’aube de l’islam, comme un appel à l’intelligence, à l’étude et à la quête de sens.

Les tout premiers versets révélés au Prophète ﷺ orientent immédiatement son attention vers la connaissance. Lui qui ne savait ni lire ni écrire, se retrouve confronté à l’exigence de comprendre, sans autre appui que ses facultés intérieures. Son Seigneur — Rabb — établit dès ce premier contact une relation fondamentale entre la foi en Lui et l’acte de connaître. Cette connexion entre foi et savoir est confirmée dans la suite du passage : « C’est Lui qui a fait de la plume un moyen de savoir et qui a enseigné à l’homme ce qu’il ignorait » [ 96 : 4 et 5]. Cela montre clairement que la foi authentique ne peut s’épanouir sans s’ancrer dans la connaissance. Cette relation entre l’homme et le savoir est d’une telle importance que Dieu la rappelle dès le début de la création : « Et Il apprit à Adam tous les noms » [2 : 31]. Par la raison, le langage, l’intelligence et l’écriture, Dieu a conféré à l’homme les attributs nécessaires pour porter le dépôt de la responsabilité terrestre — celle du khalîfa, le représentant de Dieu sur terre. Ainsi, dès ses premiers mots, la révélation coranique unit foi et savoir, dans une cohérence parfaite avec l’origine de l’humanité elle-même. La reconnaissance du Créateur se vit, dès l’aube de l’islam, comme un appel à l’intelligence, à l’étude et à la quête de sens.

**********

Nöldeke-Schwally, suivi par Franz Buhl, soutient que l’impératif « Lis ! » doit être compris dans un sens absolu, c’est-à-dire sans complément d’objet direct. Selon cette lecture, le verbe signifierait : « Énonce à voix haute ce qui t’est inspiré intérieurement. » Jusqu’à ce stade, l’interprétation reste recevable. Cependant, Franz Buhl déforme cette approche en avançant que les cinq premiers versets de la sourate 96 ne prendraient tout leur sens qu’en lien avec les révélations antérieures, notamment les Écritures juives et chrétiennes. Il va jusqu’à prétendre que c’est la connaissance de ces textes qui aurait convaincu le Prophète Muhammad ﷺ que l’ange Gabriel s’adressait à lui. Ce glissement interprétatif est révélateur d’une posture idéologique. L’absence de complément d’objet dans le premier verset est utilisée par Franz Buhl comme prétexte pour introduire une hypothèse infondée, sans appui sérieux ni sur les sources musulmanes, ni sur la logique du texte. C’est un exemple manifeste des méthodes fréquemment employées par certains orientalistes : ils projettent leurs propres grilles de lecture sur le phénomène de la Révélation afin de remettre en cause sa nature divine et de discréditer le message de l’islam. Ces procédés reposent moins sur une analyse honnête que sur une volonté d’imposer des présupposés extérieurs, souvent hostiles, au lieu de considérer les faits transmis par les historiens, les savants du hadith et la tradition prophétique dans leur cohérence propre.

Tor Andrae avance que le Prophète Muhammad ﷺ aurait repris certaines pratiques et expressions des devins païens. Il évoque notamment leur habitude de se couvrir la tête pour chercher l’inspiration, citant le cas du druide qui s’enveloppait dans la peau d’un bœuf sacrifié ou encore celui d’un devin islandais qui utilisait une peau de mouton grise. De son côté, Gaudefroy-Demombynes affirme que l’usage de s’envelopper dans une couverture était courant chez les devins d’Arabie, ce qui expliquerait, selon lui, pourquoi les Mecquois soupçonnaient le Prophète Muhammad ﷺ de recevoir ses messages par l’intermédiaire des djinns. Il ajoute que cette pratique aurait été imitée par certains faux prophètes apparus après la mort du Prophète ﷺ, comme Tulayha. Il est frappant de constater comment certains orientalistes construisent tout un récit à partir du simple terme muddaththir (« celui qui s’est enveloppé »), terme mentionné dans le Coran. Pourtant, ni le Coran ni la Sunna ne suggèrent que le Prophète ﷺ utilisait un vêtement spécifique en prévision de la révélation, à la manière des devins ou des prêtres païens. Les sources authentiques rapportent seulement que, lors des moments où la révélation descendait sur lui, le Prophète ﷺ demandait à être couvert, en raison du froid soudain qui l’envahissait — un phénomène bien connu dans la tradition prophétique. Cela n’a donc rien à voir avec un quelconque rituel ésotérique ou un geste d’invocation. Une fois encore, ces analogies établies par certains orientalistes relèvent davantage de spéculations que d’une lecture fidèle aux sources islamiques.

Durant la première moitié du Moyen Âge, l’Occident chrétien ne disposait que de représentations confuses et très approximatives des cultes étrangers à sa tradition. Le Prophète ﷺ, souvent déformé sous les noms de Maphomet, Baphomet ou Bafum, y était perçu non comme un homme, mais comme une divinité païenne à laquelle on aurait offert des sacrifices humains. Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que cette figure fut progressivement redéfinie : de faux dieu, Muhammad ﷺ devint alors un prétendu prophète, accusé d’imposture. Cette évolution dans la perception occidentale se manifeste notamment dans la Divine Comédie de Dante, où le Prophète ﷺ est placé dans une portion relativement honorable de l’Enfer, selon la symbolique de l’auteur. Le nom même de Muhammad ﷺ en vint à incarner l’idée d’impiété. Lorsqu’Orcagna peignit son célèbre Enfer dans le Campo Santo de Pise, il choisit de représenter, aux côtés des hérétiques et des ennemis de toute foi, trois figures emblématiques selon sa vision : Muhammad ﷺ, Averroès et l’Antéchrist. Au fil du temps, l’imaginaire médiéval occidental s’est laissé aller à des accusations extravagantes et calomnieuses : le Prophète ﷺ y fut décrit comme un sorcier, un débauché immoral, un voleur de bétail, et même — dans une version encore plus absurde — comme un cardinal frustré de ne pas être devenu pape, qui aurait fondé une nouvelle religion par vengeance. Sa biographie, falsifiée et malveillante, devint une compilation de tous les vices et crimes imaginables, donnant naissance à des récits farfelus, aussi grotesques que les légendes inventées autour de Pilate. Ainsi, les fables sur Baphomet rejoignirent celles des figures diabolisées de l’histoire chrétienne, servant de matériaux à des récits populaires aux accents tantôt comiques, tantôt haineux, mais toujours éloignés de toute réalité historique ou spirituelle.

Pour le Prophète ﷺ, les quarante années écoulées avant la révélation ne semblaient plus être qu’un souffle, une seule journée éphémère face à l’éclat de ce qui venait de commencer. Les premiers versets révélés annonçaient l’aube d’un jour nouveau. L’intelligence humaine s’apprêtait à être éclairée par les lueurs de la vérité, et les âmes épuisées par l’errance allaient enfin goûter à la certitude et retrouver un espoir authentique. Cette transformation n’était pas ordinaire : elle marquait l’entrée dans la prophétie, dans un bouleversement immense et sacré. Mais à cette grâce incomparable allaient répondre d’immenses épreuves. Muhammad ﷺ allait porter le poids de la mission, affrontant hostilité, souffrances et incompréhensions. Dans ces premiers instants de bouleversement intérieur, l’attitude de Khadîja se révéla d’une noblesse rare. Elle fut un pilier de sérénité, une source de réconfort et de confiance. Lorsque le Prophète ﷺ, ébranlé, chercha refuge, elle le soulagea avec tendresse et lui rappela ses vertus : la loyauté, la générosité, le souci des faibles et la droiture. Pour elle, un homme porteur d’une telle noblesse ne pouvait qu’être choisi par Dieu et protégé par Lui. Cette lucidité du cœur, ce regard limpide sur la réalité spirituelle, firent de Khadîja une femme d’exception. Et c’est à elle que Dieu adressa un jour, par l’intermédiaire de l’ange Gabriel, un salut céleste – témoignage éternel de la place unique qu’elle occupe auprès du Seigneur des mondes.

**********

Khadîja fut pour le Prophète ﷺ un signe éclatant de la présence divine au cœur de l’épreuve. Dans l’intimité de son expérience spirituelle, elle joua un rôle semblable à celui qu’eurent Hajar et Ismaël aux côtés d’Abraham : des présences choisies, déposées par Dieu pour accompagner la révélation dans ses moments les plus intenses. Autour de ces grands Prophètes, la présence de ces figures n’était ni fortuite ni secondaire. Elle incarnait un soutien céleste, un signe tangible de la miséricorde divine, manifestée sous forme humaine pour apaiser les tourments de l’âme et dissiper les ombres du doute. Par elles, Dieu montrait qu’Il ne laisse jamais Son élu seul dans la traversée de l’inconnu.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

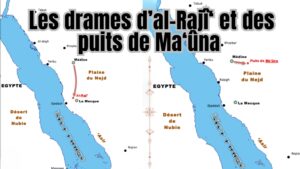

Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas