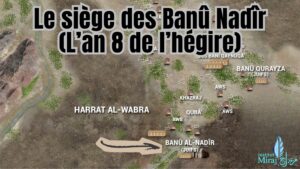

PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

Selon les ouvrages de Sîra, le Prophète ﷺ voit l’ange Gabriel dans sa forme véritable à deux reprises : une première fois lors de la reprise de la révélation, et une seconde fois lors de son ascension dans les cieux. Dieu – Le Très-Haut – dit à ce sujet : « En vérité, votre compatriote n’est ni un égaré ni un illuminé, et il ne dit rien sous l’effet de la passion ! Ce n’est en fait qu’une révélation inspirée, que lui a enseignée un être d’une force prodigieuse, doué d’une sagacité inouïe, qui se manifesta devant lui sous sa forme angélique, alors qu’il se trouvait à l’horizon suprême » [53 : 2 à 7].

D’ordinaire, l’ange Gabriel prend l’apparence d’un homme lorsqu’il se manifeste au Prophète ﷺ. Il lui arrive aussi de lui transmettre le message sans se montrer, insufflant dans son cœur et son esprit ce que Dieu veut lui révéler. Parfois encore, Dieu révèle certains enseignements directement, sans passer par l’intermédiaire de l’ange. Souvent, Gabriel n’apparaît pas visiblement, mais sa venue est signalée par un son semblable à un carillonnement de cloches — une forme de révélation particulièrement éprouvante. Dans ces moments, l’ange serre fortement le Prophète ﷺ, au point que son front se couvre de sueur, même par temps froid, et que sa monture s’accroupit sous la pression. Une fois, la révélation survient alors que la cuisse du Prophète ﷺ repose sur celle de Zayd b. Thâbit, qui raconte avoir presque été écrasé par le poids. Il arrive aussi que le Prophète ﷺ s’assoupisse au moment de la révélation, comme s’il perdait connaissance. Mais il arrive également que la révélation se fasse de façon bien plus douce.

Dans les premiers mois, lorsqu’il reçoit les versets, le Prophète ﷺ est inquiet à l’idée d’oublier ce qui lui est transmis. Il a alors l’habitude de remuer ses lèvres en répétant immédiatement derrière l’ange. Dieu apaise cette crainte en révélant : « N’essaie pas (Prophète) de répéter sur-le-champ tout verset qui t’est révélé dans ton impatience de le retenir ! C’est à Nous qu’il appartient de te l’apprendre et de t’en faciliter la lecture » [75 : 16 et 17].

Après la révélation dans la grotte de Hirâ’, une interruption survient. Selon les sources, cette pause dure plusieurs jours, voire plusieurs mois. Durant cette période, Gabriel ne se manifeste que lorsque le Prophète ﷺ atteint un état de profond désespoir. Selon al-Bukhârî, le Prophète ﷺ est si troublé qu’il envisage à plusieurs reprises de se jeter du haut d’une montagne. Chaque fois, Gabriel lui apparaît et lui dit : « Ô Muhammad ! Tu es certes le Messager de Dieu. » Ces paroles réconfortent profondément le Prophète ﷺ et ravivent en lui la confiance et la sérénité. Durant cette période d’interruption, il traverse différents états intérieurs : après la peur intense de la première rencontre avec Gabriel, il connaît un moment de calme, puis retombe dans le doute et le désarroi, jusqu’à ce que la révélation reprenne.

Le Prophète ﷺ ne s’attend pas du tout à recevoir un tel message. Il n’a aucune connaissance de ce qu’est une mission divine et ne sait pas encore distinguer entre l’inspiration d’origine divine et l’insinuation satanique. Ibn Ishâq rapporte qu’un jour, Khadîja demande à son époux de la prévenir dès que l’ange se manifeste à lui. Lorsque Gabriel s’approche, le Prophète ﷺ informe son épouse. Khadîja lui demande alors de s’asseoir sur sa jambe gauche, puis lui demande si l’ange est toujours présent. Le Prophète ﷺ répond que oui. Elle découvre alors sa chevelure en retirant son voile, et demande de nouveau si l’ange est là. Cette fois, le Prophète ﷺ lui dit qu’il a disparu. En entendant cela, Khadîja ressent un apaisement profond. Elle lui dit : « Ô cousin ! Tiens bon et réjouis-toi. Par Dieu, c’est un ange et non un diable. »

Dieu interrompit un temps la révélation afin que le désir ardent et l’attente patiente deviennent, pour le Prophète ﷺ, une préparation intérieure. Ainsi, lorsque la révélation reprendrait, son cœur serait prêt à la recevoir avec force, constance et détermination.

L’interruption de la révélation durant près de six mois constitue en soi un miracle. Elle vient réfuter définitivement l’idée selon laquelle la révélation serait le fruit d’un processus mental ou d’une élaboration personnelle. Par sagesse, Dieu suspendit temporairement les manifestations de l’ange Gabriel, laissant croître en Son Messager ﷺ une inquiétude sincère et une attente douloureuse. Il ne maîtrisait rien de ce qu’il vivait, et cette incertitude profonde montre clairement que l’expérience prophétique échappait à toute fabrication humaine. Lorsque l’ange réapparut, le Prophète ﷺ fut saisi de frayeur, regagnant son foyer submergé par la panique. Cette réaction émotionnelle, spontanée et intense, contredit totalement l’idée d’une révélation construite par l’esprit. En effet, aucun penseur ni intellectuel ne traverse ce genre de bouleversement à l’issue d’une simple réflexion personnelle. Certains sceptiques objectent : « Pourquoi seul Muhammad ﷺ voyait-il l’ange Gabriel, alors qu’il se trouvait souvent en présence de ses compagnons ? » La réponse est simple : la perception visuelle est limitée, et il serait absurde de nier l’existence de toute chose qui échappe à nos sens. Le Créateur de la vue peut, s’Il le veut, en accroître la portée et offrir à Ses élus la capacité de percevoir ce qui reste invisible aux autres. Mâlik b. Nabiyy illustre cela en évoquant le daltonisme : tous ne voient pas les couleurs de la même manière. Ainsi en est-il du monde de l’invisible.

Par ailleurs, la continuité et la régularité de la révélation écartent toute explication psychologique. Plusieurs éléments majeurs appuient cette conclusion :

Tout cela montre que la révélation du Coran n’est ni une construction humaine ni un phénomène psychologique, mais bien une transmission divine, portée par un homme choisi, sincère et préservé.

**********

La coupure de la révélation fut, pour le Prophète ﷺ, une véritable leçon de spiritualité. Si la première révélation lui enseignait l’humilité par le Verbe divin, le silence qui s’ensuivit lui en fit goûter l’expérience concrète. Après avoir manifesté Sa présence, Dieu laissa s’installer un silence prolongé — non par absence, mais pour éveiller en Son Messager ﷺ un profond sentiment de dépendance, un besoin ardent de Lui. C’est ainsi que, dans cette attente douloureuse, Dieu affina l’âme du Prophète ﷺ et affermit son cœur : l’humilité n’était plus un simple enseignement, elle devenait une posture intérieure, vécue dans la profondeur du manque et de l’appel.

On peut légitimement se demander pourquoi la révélation fut, dès ses débuts, si éprouvante pour le Prophète ﷺ, et pourquoi le Coran ne lui fut pas communiqué sous forme de visions pendant le sommeil, ou par une simple inspiration à l’état d’éveil. Si la révélation du Coran se manifesta d’abord avec une telle intensité, c’est pour établir sans ambiguïté son origine divine. Cette expérience marquée par le poids, la frayeur et la stupéfaction, n’a rien de comparable avec les rêveries d’un ascète ni avec les réflexions d’un philosophe. Ce caractère bouleversant visait aussi à ancrer dans le cœur du Prophète ﷺ la conscience claire de sa fonction : celle d’un pur Messager, entièrement dévoué à la transmission, sans aucune initiative personnelle dans le contenu du message. Tout en lui témoignait que ce qu’il recevait n’était ni une création intérieure ni une élaboration intellectuelle, mais bien la Parole de Dieu — imposante, transcendante, et parfaitement étrangère à toute fabrication humaine.

Dans son ouvrage Das Leben und die Lehre des Mohammad, Aloys Sprenger avance que Muhammad ﷺ souffrait d’une pathologie appelée hysteria muscularis, un trouble que Schônlein associait essentiellement aux femmes et qui, selon lui, affecterait exceptionnellement les hommes. Sprenger décrit les symptômes de cette prétendue maladie : accès soudains, tremblements des lèvres et de la langue, mouvements oculaires erratiques, frissons, sueurs, etc. Il prétend aussi que le Prophète ﷺ souffrait régulièrement de maux de tête et que, lors de paroxysmes sévères, il entrait dans un état de catalepsie sans toutefois perdre conscience — ce qui, d’après lui, le distinguerait de l’épileptique.

Sprenger pousse l’irrespect encore plus loin en affirmant que ces « crises » étaient suivies de révélations qu’il qualifie d’oracles souvent médiocres, preuve selon lui que Muhammad ﷺ était bien conscient de ses actes. Il poursuit en soutenant que l’hystérie du Prophète ﷺ prenait la forme d’une fièvre caractéristique de la région de Médine, accompagnée de pâleur, de frissons, et d’une sudation annonçant la fin de la crise. Enfin, dans un élan d’insulte gratuite, Sprenger associe injustement la sexualité du Prophète ﷺ à une pathologie, affirmant qu’il aurait souffert d’une hypertrophie du désir équivalente à la nymphomanie féminine, insinuant même une conduite immorale. Ces accusations sont non seulement infondées, mais contredisent radicalement les traits constants de la personnalité du Prophète ﷺ, aussi bien avant qu’après la révélation. L’hystérique est généralement instable, influençable, en quête constante d’approbation et enclin à reproduire des symptômes fictifs. Or, le Prophète ﷺ se distingue par une constance remarquable, une force intérieure inébranlable et une indépendance totale vis-à-vis du regard d’autrui. Il a toujours assumé son message avec courage, sans crainte de déplaire, même au prix du rejet, de la persécution ou de l’isolement.

L’épilepsie, quant à elle, se caractérise par des pertes de connaissance soudaines, des convulsions généralisées, une amnésie post-critique, voire une incontinence — autant de symptômes totalement absents dans tous les récits authentiques de la vie du Prophète ﷺ. Aucun compagnon, aucun observateur, ne rapporte jamais ce genre de manifestations. L’histoire, au contraire, témoigne d’une lucidité impressionnante, d’une cohérence parfaite dans son message, et d’un engagement inébranlable dans l’épreuve. Les propos de Sprenger relèvent donc de la spéculation biaisée, nourrie par les récits calomnieux des chroniqueurs byzantins, sans le moindre fondement clinique ni historique. Il est d’ailleurs significatif que ses thèses aient été contestées plus tard par d’autres orientalistes. Tor Andrae, dans son ouvrage publié en 1932, et Frantz Buhl, dès 1903, s’en démarquent en rejetant l’hypothèse pathologique. Une nouvelle approche se dessine alors : Muhammad ﷺ est désormais vu comme un mystique. C’est Louis Massignon qui, le premier, adopte cette lecture dans sa thèse secondaire Essai sur l’origine du lexique technique de la mystique musulmane, proposant une compréhension plus nuancée de l’expérience prophétique. Enfin, le philosophe et penseur égyptien ‘Abd al-Rahmân Badawî consacre un long développement à ce sujet dans son ouvrage Défense de la vie du Prophète Muhammad contre ses détracteurs, où il expose en détail les limites et les contradictions des critiques orientalistes. Le présent résumé s’inspire de son travail et en restitue l’essentiel afin de mieux cerner les enjeux réels de cette question.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

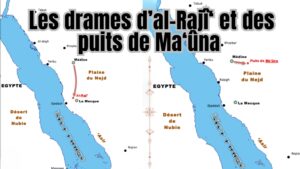

Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas