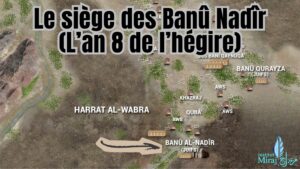

PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

L’invitation à l’hégire

Les persécutions s’intensifient durant la cinquième année de la révélation. Cette même année, Dieu révèle la sourate Maryam (Marie) ainsi que la sourate al-Kahf (La Caverne). Cette dernière contient plusieurs récits que les croyants doivent méditer et assimiler. Le premier récit raconte l’histoire des gens de la caverne, persécutés par leur peuple, comme les musulmans de La Mecque. Dieu leur ordonne de se réfugier dans une caverne afin que leur sort change et qu’ils soient enveloppés de Sa miséricorde. Il dit : « Maintenant, se dirent-ils, que vous les avez fuis, eux et ce qu’ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de Sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort » [18 : 16]. Les musulmans comprennent alors que Dieu leur permet de se retirer d’un lieu dominé par l’incroyance et la persécution pour un lieu où ils peuvent s’épanouir spirituellement.

Le second récit relate la rencontre de Moïse avec al-Khidr. Moïse souhaite suivre cet homme pour apprendre de sa sagesse, mais il ne comprend pas ses actions. Al-Khidr pratique une brèche sur un navire, tue un enfant et redresse un mur dans une ville dont les habitants viennent de les refouler. Finalement, il explique à Moïse la sagesse cachée de ses gestes. Dieu dit : « Voilà le moment venu de notre séparation, repartit l’étrange personnage. Je vais cependant t’éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J’ai voulu lui donner l’apparence d’être défectueuse, parce que derrière eux il y avait un roi qui s’emparait de toute embarcation et l’usurpait. Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu’il ne les entraînât dans sa rébellion et son impiété, et Nous voulûmes que leur Seigneur leur donnât à sa place un fils plus vertueux et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans Sa bonté, a voulu qu’ils ne pussent le déterrer qu’à leur majorité. Je n’ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l’explication que tu n’as pas eu la patience d’attendre ! » [18 : 78 à 82]. Ce récit enseigne aux croyants que les épreuves n’ont pas toujours un sens évident. Les persécutions qu’ils subissent ne signifient pas que la situation est figée. L’avenir peut basculer en leur faveur. Si Dieu leur demande de patienter, c’est qu’une sagesse cachée se trouve derrière cette attente.

Le troisième récit important est celui de Dhû al-Qarnayn, « L’homme aux deux cornes ». Dieu lui accorde puissance, autorité et réussite. Il possède le pouvoir de punir ou de faire grâce. Un jour, une population lui demande de construire une digue pour se protéger des Ya’jûj et des Ma’jûj (Gog et Magog). Dhû al-Qarnayn accepte et, avec leur aide, érige un rempart que nul ne peut traverser ou percer. Les musulmans comprennent à travers cette histoire que Dieu donne la Terre en héritage à qui Il veut parmi Ses serviteurs. Il envoie des hommes pieux, comme le Prophète Muhammad ﷺ, pour libérer les opprimés de la tyrannie. Les croyants commencent alors à espérer que Dieu leur montrera bientôt, par l’intermédiaire de Son Messager ﷺ, un avenir menant à la réussite de sa mission.

Quelque temps après la révélation de la sourate al-Kahf, Dieu révèle la sourate al-Zumar (Les Groupes). Cette sourate oriente clairement les croyants vers la solution de l’hégire. Elle affirme que les musulmans ne sont pas contraints de rester dans un lieu où leur foi est en danger. Ils peuvent parfaitement s’établir dans une terre nouvelle et poursuivre la transmission du message de l’islam aux côtés du Prophète ﷺ. Rien ne les contraint à demeurer à La Mecque. Dieu dit : « Dis : ‘Ô Mes serviteurs qui avez la foi ! Craignez votre Seigneur ! Car à ceux qui font le bien ici-bas est réservée une belle récompense, et la Terre de Dieu est assez vaste [pour qui veut Le servir]. En vérité, les persévérants seront rémunérés au-delà de toute espérance’ » [39 : 10].

La première émigration vers l’Abyssinie

Face à l’incertitude d’un avenir favorable pour les musulmans à La Mecque et à la lumière des dernières révélations, le Prophète ﷺ juge opportun d’organiser une émigration vers une terre lointaine. Il sait qu’en Abyssinie règne un souverain juste. Il propose donc à ses compagnons d’émigrer vers la terre d’Éthiopie, convaincu qu’ils y seront protégés, traités avec justice et accueillis avec bienveillance. Ses compagnons approuvent, et le Prophète ﷺ envoie un premier groupe composé de douze hommes et de quatre femmes vers le royaume du Négus. Parmi eux se trouvent ‘Uthmân b. ‘Affân et son épouse Ruqayya, fille du Prophète ﷺ. À leur sujet, il dit : « C’est la première famille à émigrer sur la voie de Dieu depuis les familles d’Abraham et de Loth. » Ce groupe quitte La Mecque durant le mois de Rajab, dans la cinquième année de la révélation. Il part discrètement et reçoit un accueil chaleureux de la part des chrétiens du royaume d’Aksoum. Lorsque la nouvelle de leur départ parvient aux Qurayshites, il est déjà trop tard : les croyants ont embarqué depuis le port de Shu‘ayba, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Jeddah, en direction de Sawâkin, sur les côtes de l’Abyssinie. À la tête de ce groupe se trouve un compagnon du nom de ‘Uthmân b. Maz‘ûn. Les musulmans traversent la mer Rouge à bord de petites embarcations, et chacun paie la somme de 0,50 dinar pour la traversée. À cette époque, le prix d’un chameau s’élevait à un dinar, ce qui permet de mesurer le coût élevé de ce voyage. Durant la période médinoise, le prix du chameau atteindra deux dinars.

Au mois de Ramadan de la même année, un événement marque les esprits à La Mecque. Le Prophète ﷺ se rend dans le sanctuaire sacré, où se trouve un groupe de polythéistes, et récite la sourate al-Najm (L’Étoile). Ces mecquois écoutent attentivement, profondément bouleversés par la puissance des versets. Lorsque le Prophète ﷺ arrive au passage : « Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-Le ! » [53 : 62], tous, sans distinction, se prosternent. Mais lorsque leurs compagnons polythéistes apprennent ce qui s’est passé, ils les blâment sévèrement. Pour sauver la face, ils forgent alors un mensonge : ils prétendent que le Prophète ﷺ a fait l’éloge de leurs idoles et leur a attribué le pouvoir d’intercéder auprès de Dieu. Ils affirment qu’il a dit, en référence à al-Lât, al-‘Uzzâ et Manât : « Ces idoles sont de grands seigneurs dont l’intercession est digne d’être espérée. » Ces idolâtres se réfèrent aux versets suivants : « Que pensez-vous cependant d’al-Lât, d’al-‘Uzzâ et de Manât, cette autre troisième divinité ? Auriez-vous ainsi des enfants mâles ; et Dieu, seulement des filles ? Ne voilà-t-il pas un partage des plus iniques ! En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et que Dieu n’a investis d’aucune autorité. En réalité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que la bonne voie leur a bien été tracée par leur Seigneur » [53 : 19 à 23].

Les croyants émigrés en Abyssinie reçoivent des échos de cette nouvelle et croient que les Mecquois se sont convertis à l’islam. Pour eux, cette annonce tombe à point, car la vie à l’étranger reste difficile. Leur nombre est restreint, leurs conditions matérielles étaient meilleures à La Mecque, et les femmes rencontrent de grandes difficultés loin de leur terre natale. Espérant une réelle ouverture, certains décident de rentrer à La Mecque. Certains savants relatent une version différente. Selon eux, Satan aurait intercalé certains propos durant la récitation de la sourate. Alors que le Prophète ﷺ récite les versets sur al-Lât, al-‘Uzzâ et Manât, Satan insinue des phrases que seuls les polythéistes entendent : « Ce sont de grands seigneurs, et leur intercession est espérée. » Croyant que le Prophète ﷺ accorde du crédit à leurs idoles, ils se prosternent. Un climat d’apaisement s’installe brièvement après cet épisode, ce qui incite certains Émigrés à retourner à La Mecque. Ce qu’ils ignorent, c’est que le Prophète ﷺ n’est pas au courant de cette manipulation. Il est important de souligner que certains savants, tels qu’al-Qâdî ‘Iyâd et al-Bayhaqî, ne considèrent pas comme authentique le récit faisant état d’une interpolation satanique lors de la récitation de la sourate al-Najm.

La seconde émigration vers l’Abyssinie

Lorsque les Émigrés rentrent à La Mecque lors du mois de Shawwâl (3 mois plus tard), ils découvrent avec amertume que la situation reste inchangée. Certains repartent aussitôt vers l’Abyssinie, tandis que d’autres préfèrent regagner la cité discrètement, sous la protection d’un notable. Les Quraychites, furieux d’apprendre que leurs concitoyens sont accueillis avec bienveillance par le Négus, redoublent de cruauté afin de dissuader tout autre départ. Suite à cette première expérience des musulmans à l’étranger, le Prophète ﷺ projette une seconde émigration plus massive vers l’Abyssinie, convaincu que cette terre équitable peut offrir aux croyants un cadre propice pour vivre leur foi librement et participer au rayonnement du message de l’islam. Cette fois, les Quraychites sont informés des préparatifs et tentent d’entraver les départs. Malgré cela, les musulmans parviennent à organiser l’exil de quatre-vingt-trois hommes et dix-neuf femmes (selon une autre version : quatre-vingt hommes et seize femmes). Cette fois-ci, les croyants quittent La Mecque en partant de Barq al-Ghimâd, un lieu situé à cinq nuits de marche au sud de la cité. Ils prennent la mer en direction de Musawwa‘, sur les côtes de l’Abyssinie. C’est dans cette région que se trouve aujourd’hui une mosquée connue sous le nom de « mosquée des compagnons », érigée en mémoire de ces premiers émigrés qui ont tout sacrifié pour leur foi. Les polythéistes comprennent que l’objectif du Prophète ﷺ dépasse la simple protection des persécutés : il s’agit de poser les fondements d’une base stable pour l’islam. L’absence de figures prestigieuses comme ‘Uthmân, ‘Abd al-Rahmân b. ‘Awf, al-Zubayr ou encore Umm Habîba, fille d’Abû Sufyân, ne passe pas inaperçue.

Inquiets, les Quraychites envoient deux émissaires auprès du Négus pour discréditer l’islam et exiger l’extradition des réfugiés. ‘Amr b. al-‘Âs et ‘Abdallâh b. Rabî’a (selon une version) gagnent les faveurs de plusieurs membres de la cour grâce à de généreux cadeaux. Mais le roi, homme juste, refuse de les écouter sans entendre aussi les Émigrés. C’est la première fois que le roi chrétien semble entendre parler de l’existence de musulmans installés dans son royaume. Il convoque ces derniers pour connaître leur version. C’est Ja‘far, le cousin du Prophète ﷺ, âgé d’à peine dix-huit ans, qui s’avance avec assurance et prend la parole en ces termes : « Ô Souverain ! Nous vivions dans l’ignorance, plongés dans les ténèbres. Nous adorions des idoles, nous mangions des bêtes mortes, nous ignorions les liens de parenté et de voisinage, et le fort opprimait le faible. Puis Dieu nous a envoyé un homme connu pour son honnêteté, sa sincérité et sa pureté. Il nous a appelés à l’adoration de Dieu seul, à l’abandon des idoles. Il nous a ordonné de dire la vérité, de respecter nos engagements, d’être bons envers nos proches, nos voisins, les orphelins et les pauvres. Il nous a interdit le mensonge, les injustices, le faux témoignage et les turpitudes. Il nous a prescrit la prière, l’aumône et le jeûne. Alors, nous avons cru en lui. Mais notre peuple s’est dressé contre nous, nous a persécutés, opprimés, et nous a privés de sécurité. C’est pourquoi nous avons trouvé refuge chez vous, espérant justice et protection. »

Le Négus, impressionné, demande que l’on lui récite des passages du Coran. Ja‘far choisit les premiers versets de la sourate Maryam. L’émotion gagne le roi et sa cour. Le Négus prend alors la parole : « Ces paroles et celles révélées à Jésus émanent de la même source. »Puis, se tournant vers les deux émissaires : « Je ne rendrai pas ces gens à leurs persécuteurs. Ils sont libres de pratiquer leur foi sur mes terres. » Défaits, les deux émissaires tentent une ultime manœuvre : ils accusent les musulmans d’insulter Jésus en le qualifiant d’« esclave (‘abd) ». Or, les musulmans emploient ce terme dans son acception la plus noble : celle de « serviteur » dévoué à Dieu (‘Abd Allâh). Le lendemain, le Négus convoque à nouveau les Émigrés. L’enjeu est délicat : les musulmans doivent exposer la vérité tout en évitant tout affront inutile. Ja‘far, avec prudence, répond : « Nous disons de Jésus ce que Dieu a révélé à notre Prophète ﷺ : il est le serviteur de Dieu, Son Messager, Son esprit et Son Verbe insufflés en Marie. » Puis, il récite le verset : « Ô gens des Écritures ! Ne soyez pas excessifs dans votre religion ! Dites uniquement la vérité sur Dieu ! Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l’envoyé de Dieu, Son Verbe déposé dans le sein de Marie, un Esprit émanant du Seigneur ! » [4 : 171] Le Négus réagit avec bienveillance : « C’est ce que nous croyons également. Soyez bénis, et que votre Prophète soit béni. » Puis il ajoute, s’adressant aux émissaires : « Jésus n’est rien de plus que ce que vous venez d’entendre. Quiconque s’en prend à vous devra s’acquitter d’une amende. Rendez leurs cadeaux à ces deux hommes. Je n’en veux pas. Lorsque Dieu m’a restitué mon trône, Il ne m’a demandé aucun paiement. Je ne vendrai pas la vérité de Dieu contre de l’or. » Les deux émissaires, humiliés, rentrent bredouilles à La Mecque.

Durant cette même période, d’autres compagnons tentent eux aussi de quitter la Mecque. Abû Bakr, notable de son clan, se prépare à l’exil. Il prend la route du Yémen, espérant rejoindre l’Abyssinie. En chemin, il croise Ibn al-Dughunna, un chef des Ahâbîsh. Bouleversé de voir un homme tel qu’Abû Bakr contraint à l’exil, il lui offre sa protection et le reconduit à La Mecque. Mais, sous la pression des Quraychites, Ibn al-Dughunna demande à Abû Bakr de ne plus réciter le Coran à voix haute, car sa récitation attire femmes, enfants et esclaves. Refusant ce compromis, Abû Bakr déclare : « La protection de Dieu me suffit. » Et il se dégage de la protection humaine pour s’en remettre entièrement à son Seigneur.

Au début, la vie des musulmans en Abyssinie se déroule dans de bonnes conditions. Cependant, au fil des années, des tensions finissent par émerger. Bien que le Négus leur accorde sa protection, l’opposition croissante des évêques locaux rend leur quotidien plus difficile. Le climat politique devient instable, à tel point qu’un coup d’État contre le souverain est envisagé. Face à cette menace, les compagnons prient ardemment pour sa victoire, et Ja‘far b. Abî Tâlib va jusqu’à exprimer le désir de combattre à ses côtés. Le roi décline toutefois leur soutien. Ces événements sont rapportés dans les recueils authentiques d’al-Bukhârî et de Muslim. Le témoignage d’Asmâ’ bint ‘Umays, épouse de Ja‘far, constitue la source la plus précieuse concernant cette période. En effet, elle a vécu plus de dix ans en Abyssinie, contrairement à Umm Salama qui quitta le pays assez tôt et ne connut que la période de prospérité des musulmans. Ce détail est essentiel, car les récits des deux femmes diffèrent : celui d’Umm Salama est très positif, tandis que celui d’Asmâ’ est plus nuancé — et c’est ce dernier qui reflète le mieux la réalité, pour les raisons que nous avons évoquées. Le Négus comprend l’arabe, mais fait traduire les discours pour les évêques, preuve de leur influence. La fragilité de son autorité se manifeste également par l’arrestation d’Ibn Mas‘ûd, libéré contre un dessous-de-table de deux dinars. Malgré leur long séjour, aucune trace de mosquée construite par les compagnons n’a été retrouvée, et seuls vingt Éthiopiens se seraient convertis à leur époque. Les sources ne mentionnent que peu de figures politiques ou religieuses locales, à l’exception d’un neveu du Négus qui embrasse l’islam, selon Ibn Hajar. Le Négus ne se convertit pas immédiatement après son échange avec Ja‘far. D’après Hamidullah et le Dr Ammar Munla, c’est son successeur qui embrasse officiellement l’islam et marie le Prophète ﷺ à Umm Habîba. C’est d’ailleurs à la mort de ce roi que la prière d’absence est prescrite.

Malgré l’éloignement géographique, le lien entre les musulmans d’Abyssinie et le Prophète ﷺ reste vivant et entretenu. Des nouvelles circulent régulièrement grâce aux allers-retours entre la Mecque, Médine et l’Abyssinie, permettant à la communauté exilée de rester connectée aux révélations et aux prescriptions. Le Prophète ﷺ veille personnellement à maintenir ce lien, en envoyant notamment ‘Amr b. Umayya al-Damrî comme émissaire attitré. Vers l’an 3 de l’hégire, alors qu’Abû Mûsâ al-Ash‘arî quitte le Yémen avec un groupe de cinquante-trois musulmans pour rejoindre Médine, une tempête détourne leur itinéraire vers l’Abyssinie. Sur les conseils du Prophète ﷺ, ils y demeurent et deviennent à leur tour un relais de transmission. À cette occasion, ils transmettent à Ja‘far et aux croyants d’Abyssinie les révélations récentes reçues par le Prophète ﷺ. Ainsi, l’hégire vers l’Abyssinie ne rompt pas le lien avec la mission prophétique, mais y participe activement. Enfin, il est à noter que seul un cas particulier – celui de ‘Ubaydullâh b. Jahsh – marque un éloignement définitif du message. Converti au christianisme, il ne sera pas considéré par les savants comme un compagnon du Prophète ﷺ.

Certains individus mal informés ont prétendu qu’il aurait existé un moment de compromis entre l’islam et l’idolâtrie, au cours duquel le Prophète ﷺ aurait reconnu la valeur des idoles adorées à La Mecque, comme al-Lât, al-‘Uzzâ et Manât. Selon ces récits douteux, cette prétendue concession aurait même entraîné le retour des musulmans exilés en Abyssinie, convaincus d’une paix religieuse retrouvée. On rapporte que le Prophète ﷺ aurait, à cette occasion, récité ces mots : « Celles-là sont les sublimes déesses ; leur intercession est espérée », insérés dans la sourate al-Najm (L’Étoile), précisément après le passage : « Que pensez-vous cependant d’al-Lât, d’al-‘Uzzâ et de Manât, cette autre troisième divinité ? » [53 : 19 et 20]. Mais une lecture rigoureuse du passage complet montre qu’il s’agit là d’une réfutation claire et directe du culte idolâtre, et non d’un quelconque éloge. Le Coran poursuit aussitôt en dénonçant l’absurdité de telles croyances : « Auriez-vous ainsi des enfants mâles ; et Dieu, seulement des filles ? Ne voilà-t-il pas un partage des plus iniques ?En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et que Dieu n’a investis d’aucune autorité. En réalité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que la bonne voie leur a bien été tracée par leur Seigneur » [53 : 21 à 23]. Imaginer que le Prophète ﷺ ait pu prononcer de telles paroles flatteuses au sujet des idoles, puis les insérer dans une révélation, relève d’une pure absurdité. D’ailleurs, le Coran lui-même établit une condamnation sans appel de toute fabrication mensongère au nom de Dieu : « Et si le Prophète Nous avait attribué de faux propos, Nous l’aurions saisi de la main droite et Nous lui aurions tranché l’aorte, et nul d’entre vous n’aurait pu s’y opposer » [69 : 44 à 47].

Malheureusement, certaines de ces fables ont été intégrées dans des ouvrages historiques ou exégétiques sans rigueur, colportées parfois par des rapporteurs peu scrupuleux, voire par des auteurs trompés par leur propre naïveté. Il est urgent d’épurer ces récits des livres de référence, car le bon sens, la foi authentique et les textes coraniques les réfutent déjà clairement. On trouve par exemple dans l’ouvrage intitulé « al-Khâzin », à propos de la sourate Hûd, des récits aussi extravagants que celui-ci : Dieu aurait créé le porc et la souris pour nettoyer l’arche de Noé, puis le chat pour éliminer la souris qui menaçait l’embarcation. Ce type de légende, absurde dans sa forme comme dans son fond, a pollué certaines sources, parfois sous l’influence indirecte de récits israélites intégrés dans les manuscrits musulmans à leur insu.

Il est fondamental de comprendre que la religion est le pilier essentiel de toute puissance réelle et durable. Elle est le fondement sur lequel reposent tous les autres droits : le droit à la liberté, à la propriété, à la dignité. C’est pourquoi ceux qui ont prêché l’islam tout au long de l’histoire ont toujours veillé à préserver leur foi et à en défendre les principes. Ils considéraient leurs biens, leur terre, leur patrie et même leur propre vie comme des moyens mis au service de leur religion – des moyens qu’ils étaient prêts à sacrifier si la défense de l’islam l’exigeait. Lorsqu’une société perd sa foi, tout ce qui semblait solide – terres, richesses, institutions – finit par s’effondrer. En revanche, lorsque la religion est fermement enracinée dans les cœurs et qu’elle structure la société, tout ce qui a été donné pour sa cause – sacrifices matériels, exils ou pertes – est non seulement retrouvé, mais aussi purifié et revalorisé. La loi de Dieu impose une vérité historique profonde : ce sont les forces morales qui donnent du sens, de la cohérence et de la puissance aux forces matérielles. Plus une nation repose sur des principes sains et solides, plus ses capacités économiques et stratégiques gagnent en efficacité. Mais plus une communauté s’éloigne de ses fondements moraux, plus elle devient vulnérable, malgré des apparences de richesse ou de pouvoir. Ce que certains prennent pour une stabilité n’est en réalité qu’un sursis avant la chute. À l’inverse, lorsqu’un peuple sacrifie ses privilèges matériels pour rester fidèle à ses principes spirituels, il peut non seulement récupérer ce qu’il avait perdu, mais même en ressortir renforcé.

L’islam, religion révélée par Dieu pour éclairer l’humanité, est la seule religion capable d’offrir une vision équilibrée de l’univers, de la vie et de la place de l’homme. Sa législation propose un cadre social juste, sain et pérenne. C’est pourquoi elle mérite d’être défendue au prix des plus grands sacrifices, car elle protège tout ce qui a de la valeur : la vie, les biens, la famille et la patrie. C’est dans cette perspective que le principe de l’émigration (hijra) a été institué. Le Prophète ﷺ a appelé ses compagnons à quitter leur terre natale lorsque les persécutions mettaient en péril leur foi. Cette émigration ne fut pas un acte de fuite ou un simple soulagement face à l’injustice, mais un acte spirituel majeur : un changement d’épreuve dans l’attente de la victoire. La Mecque, bien qu’elle fût la ville du Prophète ﷺ, n’était pas encore une cité de l’islam ; quant à l’Abyssinie, bien qu’elle fût chrétienne, elle offrait un refuge où régnaient justice et tolérance. L’enjeu n’était donc pas de rester attaché à une terre, mais de préserver sa foi dans un espace sûr et propice à la mission. L’émigration reste une prescription valable, mais elle se décline selon les situations. Lorsqu’un musulman est empêché d’accomplir ses obligations fondamentales – prière, jeûne, etc. – il est tenu de chercher un pays où il peut vivre pleinement sa foi. Il est aussi autorisé à émigrer pour fuir la persécution, à condition que ce soit vers une terre où l’islam est pratiqué. Quant à l’exil imposé, il peut être appliqué dans un cadre légal à celui qui néglige des devoirs personnels impératifs. Dans tous les cas, c’est toujours la sauvegarde de la religion qui prime : elle est la priorité qui donne sens à tous les autres sacrifices.

Ja‘far b. Abî Tâlib et les compagnons exilés avec lui avaient trouvé refuge en terre chrétienne, en Abyssinie, un pays où, bien qu’étrangers et différents dans leur foi, ils furent accueillis avec bienveillance, protégés et respectés. Lors de leur rencontre décisive avec le Négus, ils firent preuve d’un courage remarquable : à aucun moment ils ne cherchèrent à dissimuler ou à contourner les vérités de leur croyance, notamment au sujet de Jésus fils de Marie. Ils étaient conscients que cette transparence pouvait leur coûter cher — un possible renvoi vers les Qurayshites ou une extradition. Mais leur situation différait de celle de ‘Ammâr b. Yâsir, qui, sous une torture extrême, avait été contraint de renier verbalement sa foi pour préserver sa vie. Ici, les conditions étaient différentes. Les compagnons en exil n’étaient pas sous la contrainte immédiate de la violence ; ils devaient donc parler avec droiture et assumer leur foi, même si cela impliquait un grand risque. Et c’est ce qu’ils firent : avec sincérité et fermeté, ils affirmèrent leurs convictions. Ja‘far, leur porte-parole, commença par souligner les points de convergence entre les deux révélations. Il récita des versets qui montraient clairement que l’origine de leur message était divine, que leur foi en Dieu les reliait aux croyants chrétiens, et qu’ils reconnaissaient en Jésus fils de Marie un prophète de Dieu. Mais ce sont les émissaires qurayshites, envoyés pour les faire extrader, qui cherchèrent à susciter la division en attirant l’attention sur les différences doctrinales. Face à cette tentative de semer la discorde, Ja‘far ne recula pas : il assuma pleinement la spécificité du message de l’islam, sans dénigrer, sans travestir, mais en exposant avec clarté les principes de sa foi. Ce moment fut l’un des plus éloquents de la sincérité des premiers croyants : loin de fuir les responsabilités liées à leur foi, ils les portaient avec dignité, même loin de leur terre natale.

**********

Il est permis aux musulmans de solliciter la protection de non-musulmans en cas de nécessité, à condition que cela ne compromette en rien leur foi ni ne les oblige à taire une vérité essentielle. Cette protection peut provenir de gens du Livre, comme ce fut le cas avec al-Najâshî, le roi chrétien d’Abyssinie avant sa conversion, ou encore de polythéistes, comme Abû Tâlib, l’oncle du Prophète ﷺ, qui soutenait les musulmans à leur retour d’Éthiopie, ou encore al-Mut‘im b. ‘Adiyy, qui offrit sa protection au Prophète ﷺ lors de son retour éprouvant de Taïf. Toutefois, cette protection ne doit jamais impliquer de compromis sur les principes de l’islam. Ainsi, lorsqu’Abû Tâlib demanda au Prophète ﷺ de cesser ses critiques à l’encontre des idoles mecquoises, ce dernier préféra renoncer à la protection de son oncle plutôt que de renier sa mission et de taire la révélation.

Dieu a créé Jésus comme Il crée toute chose : par Sa volonté souveraine, en disant simplement « Sois ». Cette parole créatrice est désignée dans le Coran comme le « Verbe » de Dieu, c’est-à-dire Son ordre direct, sans médiation. Ainsi, lorsque le Coran affirme que Jésus a été créé par un Verbe émanant de Dieu, il faut comprendre qu’il s’agit d’un ordre divin immédiat, sans intervention humaine, ni intermédiaire. Ce « Verbe » coranique ne correspond en rien au concept théologique du Logos tel qu’il est formulé dans l’Évangile selon Jean et repris dans la tradition chrétienne. Il n’a ni substance divine autonome, ni nature éternelle. L’ensemble des savants musulmans s’accordent sur cette interprétation, et toute tentative de lui attribuer une autre signification, empruntée à la théologie chrétienne, est infondée et invalide au regard de la croyance islamique.

Puisque les messages transmis par Jésus et Muhammad ﷺ reposaient tous deux sur la vérité et sur l’adoration d’un Dieu unique, il était naturel que le Négus prenne le parti des musulmans. S’il avait cru en la Trinité telle que présentée par ses opposants, il aurait accédé à la demande des émissaires mecquois et livré les exilés. Son attitude démontre que son cœur reconnaissait la vérité du message de l’islam, en cohérence avec l’enseignement authentique de Jésus. Cela confirme également que tous les Prophètes et Messagers ont été envoyés avec une seule et même religion : l’appel au monothéisme pur. Ce sont les générations suivantes, malgré la connaissance qu’elles avaient reçue, qui divergèrent et se sont divisées par orgueil, jalousie ou attachement à des intérêts mondains.

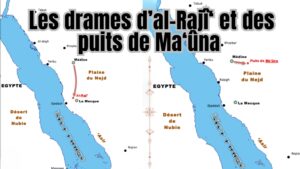

Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en

Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas